(शब्दवेध से)

पंदरह मई 1978 की सुबह. नेपियन सी रोड पर प्रेम मिलन बिल्डिंग की सातवीँ मंज़िल से उतर कर नीचे अहाते मेँ हमारा सामान दिल्ली जाने के लिए माल गाड़ी के दो छोटे छोटे कनटेनरोँ मेँ लद रहा था. प्रेम मिलन ही नहीँ उस के सामने वाली बिल्डिंग मेँ हमारे कुछ परिचित और अपरिचित लोग कभी कभी हमेँ विदा करने आते. इस तरफ़ खुलने वाली सभी खिड़कियोँ से लोग नज़ारा देख रहे थे.

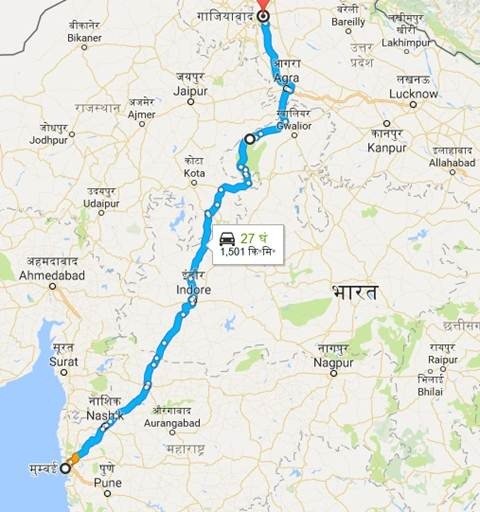

इस रास्ते हम लोग मुंबई से माडल टाउन दिल्ली तक कार मेँ आए. नक़्शा गाज़ियाबाद तक का है.

जो सामान उन कनटेनरोँ मेँ नहीँ समा सका था, वह ख़रीदने के लिए कबाड़ी न जाने कहाँ से आ पहुँचे थे. फ़रनीचर (पलंग, डाइनिंग टेबल, कुरसियाँ) जो हम ने महँगे भाव ख़रीदा था, कुल चौबीस रुपए मेँ चला गया. माधुरी की आरंभ से तब तक की सारी प्रतियाँ जो मैँ ने सँभाल कर रखी थीँ, और ढेर सारी किताबेँ, तौल के हिसाब से बेहद सस्ती चली गईं. अब कई बार मैँ सोचता हूँ कि माधुरी की वे प्रतियाँ क्योँ बेचीँ. पर तब मैँ बस भविष्य देख रहा था. उस भविष्य मेँ था: हिंदी का पहला थिसारस, जो हमेँ बनाना था, जिस पर हम पिछले दो सालोँ से सुबह शाम काम कर रहे थे, जो बनाने का फ़ैसला हम लोगोँ ने 27 दिसंबर 1973 की सुबह किया था, जिस के लिए मैँ ने माधुरी के संपादन से ऐच्छिक छुटकारा लिया था, उस थिसारस के हज़ारोँ कोरे और हमारे हाथ के लिखे कार्ड मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थे. वे सब लद गए थे.

कनटेनर वाले हमेँ यह बता कर चले गए कि एक सप्ताह के भीतर हमारा सामान दिल्ली मेँ हमारे घर के-5/5 माडल टाउन पहुँच जाएगा. मतलब था कि हमेँ सप्ताह से एक दो दिन पहले यानी 20-21 तक ही घर पहुँचना होगा, ताकि सारा सामान छोटे से घर मेँ कहाँ अटाना है – यह तय किया जा सके.

—

हमारी ऐंबैस्डर. वज्रेश्वरी. डिक्की पर मीता. सुमीत की पीठ. कुसुम

कार मेँ कुछ तलाश रही हैँ. मैँ शायद कुछ खा रहा हूँ.

अब हमेँ मेरी ऐंबैस्डर कार से दिल्ली तक सफ़र करना था. रेलवे अफ़सरोँ ने ख़ुद कहा था कि कार मालगाड़ी से भेजोगे तो उस के सही सलामत पहुँचने की संभावना नहीँ है. लंबी ड्राइवोँ पर जाने का मुझे अनुभव भी था, और बेहद शौक़ भी. रास्ते मेँ हिंदुस्तान देखते रुकते चलते पहुँच जाएँगे.

मौसम ठेठ गरमी का था. लंबे सफ़र के लिए हम ने कार को आवश्यकता के अनुकूल बना लिया था. पिछली सीट के पैर रखने वाले हिस्से मेँ बीचोँबीच शाफ़्ट का उँचान था. उस के दोनोँ तरफ़ जो नीचा भाग था, उसे पाटने के लिए लकड़ी के दो सही ऊँचाई के बक्से थे. उन पर गद्दा बिछा दो, तो एक बच्चा उस पर पैर मोड़ कर लेट सकता था. हमारे साथ थी हमारी प्यारी बिल्ली रूपा. वह अकसर पिछले शीशे के पास बैठने की आदी थी. अब गरमी के कारण यह जगह उस के लिए ठीक नहीँ थी. इस लिए वह या तो बच्चोँ के साथ पिछली सीट पर रहती, या उन के पैरोँ की तरफ़ गद्दे पर, या फिर सामने वाली सीट पर कुसुम की गोदी मेँ. कार की डिक्की मेँ बस दो संदूक़ थे, और खाने पीने का कुछ सामान. इस मेँ से कुछ हम अपने पास कार मेँ ही रखते थे. अमरस की बोतलेँ, खाखरा के पैकेट. सुबह का नाश्ता करना हो, या जब मन चाहे, कार किसी पेड़ की छाया मेँ रोको, खाखरा खाते खाते पानी मेँ घोल कर स्वादिष्ट अमरस पी लो. हम ने तय किया था कि गरमी के कारण हम लोग हर दिन सुबह सबेरे चार बजे चल कर दोपहर मेँ लंच के लिए किसी उपयुक्त पड़ाव पर अगली सुबह तक के लिए रुकेँगे.

गोदावरी के घाट. नासिक मेँ समांतर कोश का पहला कार्ड लिखा था.

पहली मंज़िल मुंबई मेँ लंच के कुछ समय बाद से नासिक तक होगी. वह हमारा फ़ेवरिट नगर था. कभी कभी छुट्टियाँ बिताने के लिए हम वहाँ कार से जाते रहते थे. वहीँ 1976 की 19 अप्रैल को हम ने समांतर कोश का पहला कार्ड लिखा था. हमारे सफ़र मेँ पहली रात का पड़ाव करने के लिए सही दूरी पर भी था.

कार को तो यथासंभव अनुकूल बना लिया था, लेकिन कार मेँ एअरकंडीशनर नहीँ था. भरी गरमी मेँ कार से सफ़र की कठिनाइयोँ का अंदाज़ा हमेँ नहीँ था. (हमेँ तो समांतर कोश बनाने मेँ आने वाली कठिनाइयोँ तक का अंदाज़ा नहीँ था.) आगे मिलने वाले टेढ़े मेढ़े रास्तोँ का भी अंदाज़ा हमेँ नहीँ था.

पूरा विंध्याचल पार करना था. कहीँ तीखी चढ़ाई, कहीँ मोड़दार ढलान पर चढ़ाई. हरियाली कम. कम क्या, कहना चाहिए – थी ही नहीँ. कहीँ सुस्ताने के लिए पेड़ की छाँह मुश्किल से मिलती थी… चारोँ ओर कठोर पत्थर ही पत्थर. ऊपर से आग बरसाता निर्दय सूरज. धूप से तप कर आगे से, पीछे से और नीचे से ये पत्थर आग उगलने लगते थे. पसीना बहता रहता. प्यास तरसाती रहती. हम चारोँ तो झेल पा रहे थे, बेचारी रूपा का बुरा हाल था. वह बुरी तरह त्रस्त हो जाती, तौँस जाती. सुमीत और मीता उसे सँभालते रहते…

जगह जगह सड़क बन रही थी, इस लिए हर पाँच दस किलोमीटर पर बड़ा दूभर आधा कच्चा आधा पक्का डाइवर्ज़न (परिवर्तित मार्ग) मिलता था. हमारा तो बुरा हाल था ही, सड़क बना रहे मज़दूरोँ की हालत क्या होगी?

जैसा कि तय किया था, दोपहर का खाना खा कर हम लोग अपने पहले पड़ाव नासिक के लिए चल पड़े. रात एक सस्ते होटल मेँ बिताई. सुबह अगर गोदावरी का वह घाट देखने जाते तो दोपहर हो जाती. इस लिए सबेरे चार बजे हम बंबई आगरा रोड पर इंदौर की तरफ़ बढ़ चले. लगभग दस बजे चौतरफ़ा गरमी से तप कर गीयर बाक्स चौथे गीयर मेँ फँस गया. एक बार कार बंद हो जाए तो पथरीले तीखे चढ़ान पर चौथे गीयर मेँ गाड़ी स्टार्ट करना आसान नहीँ होता. क्लच पर पूरा कंट्रोल चाहिए होता है. जैसे तैसे मैँ वह कर ही लेता था. कोई और चारा नहीँ था. रास्ते मेँ आसपास कहीँ मैकेनिक मिलने की उम्मीद नहीँ थी. इंदौर अभी दूर था.

ओकारेश्वर से इंदौर तक सीधी चढ़ाई थी. हम ने कार ट्रक के पीछे बाँधी

जैसे तैसे तपते जलते नर्मदा पर ओंकारेश्वर पहुँचे. जान मेँ जान आई. नदी पार सामने ही एक ढाबा था. ढाबे वाले ने बताया कि आगे के चढ़ान बहुत तीखे और बेहद कठिन हैँ. यहाँ तक तो पहुँच गए, इस हालत मेँ गाड़ी नहीँ आगे चल पाएगी. उस ने एक ट्रक वाले को मना लिया. हमारी गाड़ी को रस्सी से ट्रक के पीछे बाँध कर पचहत्तर रुपए मेँ वह इंदौर तक हमेँ पहुँचा देगा. कुसुम और सुमीत तो ट्रक मेँ ड्राइवर के पास बैठे. मीता मेरे साथ रही. इंदौर मेँ गाड़ी मरम्मत घर मेँ रही. हम रहे मेरे मित्र कुलवंत मदान के घर. यहाँ हर दोपहर नई दुनिया के यशस्वी संपादक राहुल बारपुते और उन के सहायक राजेंद्र माथुर (जो बाद मेँ नवभारत टाइम्स के प्रख्यात संपादक बने) हम से मिलने आ जाते. पत्रकारिता पर और मेरे थिसारस बनाने के अभियान पर अच्छी चर्चा होती. महू की तरफ़ दोचार किलोमीटर पर एक पंजाबी ढाबा था. एक शाम मदान परिवार के साथ जो खाना खाया – वह अभी तक याद आता है. चार दिन के इंदौर प्रवास मेँ हम फिर तरोताज़ा हो गए. रास्ते मेँ जो भोगा था, वह बिसर गया. इस बीच बस से उज्जैन भी हो आए. शिप्रा (क्षिप्रा) का चौड़ा पाट देखा, महाकाल का मंदिर देखा. वहाँ के ताँगोँ पर सुंदर चित्र बने होते थे. हम मुग्ध हो गए.

—

सुबह सबेरे इंदौर से चले तो रास्ते मेँ कहीँ ठीक जगह रुकने का प्रस्ताव था. लेकिन 380 किलोमीटर दूर तीसरे पहर तीन चार बजे शिवपुरी से पहले कहीँ लंच का जुगाड़ नहीँ मिला. एक बड़े अच्छे ढाबे मेँ अच्छा खाना मिला. दम मेँ दम आया. लेकिन टिकने लायक़ जगह आसपास नज़र नहीँ आ रही थी. वहाँ से चलने लगे तो देखा कि रूपा नहीँ है. हम परेशान. इधर उधर देखा भाला. कहीँ मिल नहीँ रही थी. पता चला कि वह एक मेज़ के नीचे सो रही थी!

ग्वालियर का क़िला देखने का समय हमारे पास नहीँ था

बच्चोँ ने ताज महल पहली बार देखा

उस ढाबे से ग्वालियर कोई सवा सौ किलोमीटर पर ही था. हिम्मत कर के हम बढ़ चले. थकान के मारे मेरा और बेचारी ऐंबैस्डर का बुरा हाल था. कभी तेज़ कभी आहिस्ता मैँ गाड़ी पेलता ही रहा. थकान के मारे मेरी हालत भी ख़स्ता थी. एक दिन मेँ इंदौर से ग्वालियर तक लगातार पाँच सौ से कुछ ज़्यादा किलोमीटर! पुराने ज़माने की पुरानी ऐंबैस्डर मेँ!

रात आठ साढ़े आठ बजे ग्वालियर मेँ न जाने कहाँ सँकरी सड़क के किनारे गाड़ी ठप हो गई. टस से मस नहीँ हो रही थी. (इंजन बेहद गरम हो गया था.) सौभाग्य! जहाँ गाड़ी बंद हुई वहाँ एक सस्ता पर अच्छा भोजनालय-भी-निवासालय-भी था. कमरे सारे भरे थे. मालिक ने कहा रात ग्यारह बजे जब भोजनालय बंद हो जाएगा, तो वह हमेँ एक बहुत बड़ा गद्देदार तख़्त दे देगा सब के सोने के लिए. तब तक हमेँ इंतज़ार करना होगा. मुँह हाथ धो कर बड़ा स्वादिष्ट खाना खाया. तबीअत तर हो गई. हम सब यूँ ही शहरी सड़क पर पैदल टहलने निकले. पास ही रात का पैँठ जैसा बाज़ार लगा था. वहाँ हम ने कुसुम के लिए दो कोटा की साड़ियाँ ख़रीदीँ. सोए तो सही लेकिन रात भर बरतन माँजने खटकने की आवाज़ेँ आती रहीँ.

चंबल के बीहड़ जिन मेँ डाकू छिप जाते थे.

ग्वालियर से आगरा बहुत दूर नहीँ है. पहली बार चंबल के बीहड़ देखे. रूखी सूखी प्यासी पीली मिट्टी. हर तरफ़ तीखे कटान और खड्ड. डाकुओँ के लिए छिपने की बनीबनाई जगहेँ. चंबल नदी पार करने के लिए गाड़ी नाव पर सवार करनी होती थी. कभी नाव गाड़ी पर कभी नाव पर गाड़ी! अच्छा अनुभव रहा. बच्चोँ को और हमेँ बड़ा मज़ा आया.

आगे आगरे तक रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ़ था. दोनोँ तरफ़ हरे भरे पेड़. ताजमहल देखा. बच्चोँ ने पहली बार. लंच किया. अक़ल की बात तो यह होती कि अगली सुबह तक हम वहीँ किसी होटल मेँ रुक जाते. पर मन मेँ स्फूर्ति थी. जल्दी से जल्दी घर पहुँचने की चाहत थी. सोचा न समझा, लंच करते ही निकल पड़े – दिल्ली मेँ अपने घर के-5/5 माडल टाउन पहुँचने की उतावली मेँ.

—

इस से कठिन, कष्टकर, चुनौती भरा, उत्कट, कड़ियल सफ़र मैँ ने अब तक कभी नहीँ किया. रास्ता तो मैदानी था, लेकिन विंध्याचल के तपते पथरीले रास्तोँ से भी कठिन निकला. बेहद गरमी थी. भरी दोपहर, तपता तीसरा पहर. ऊपर धूप जला रही थी, नीचे सड़क भून रही थी. बीस तीस किलोमीटर चल कर कार के रेडिएटर का पानी सूख जाता. बोनट उठा कर उसे ठंडा करते. किसी जोहड़ या कूएँ से ला कर पानी डालते. फिर चल पड़ते.

कार मेँ गरमी से सब का बुरा हाल था. रूपा तो मानो साँसेँ गिन रही थी. कभी सुमीत तो कभी मीता उसे गीले तौलिए मेँ लपेटे बैठे रहते. आगे की सीट पर बाईं ओर से कुसुम मुझे पंखा झलती रहतीँ. नीचे सड़क की गरमी से फ़र्श जल रहा था. मेरे तलवे भुनने लगते. नीचे गीले तौलिए रखे गए, और कुसुम बार बार उन्हेँ गीला करती रहीँ.

बदरपुर का दरवाज़ा अब भी लगभग पहले जैसा है

आजकल यहाँ बड़ा फ़्लाई ओवर है, मैट्रो रेल चलती है

जैसे तैसे बदरपुर पर दिल्ली मेँ प्रवेश किया. तब बदरपुर गाँवगोठ जैसा था. सब कुछ सुनसान. देर तक हार्न बजा कर मैँ ख़ुशी का इज़हार करता रहा. आजकल वह बहुत गुंजान जगह है. पूरी तरह आधुनिक फ़्लाईओवर रास्ता बहुत अच्छा बना देते हैँ. साथ साथ ऊपर एक तरफ़ मैट्रो रेल चलती है. तब सँकरी सड़क के किनारे लाल (बदरपुर) बजरी के ढेर थे. यह मकान बनाने मेँ काम आती है.

—

अब हम सब ख़ुश थे, उत्साह के मारे थकान भूली जा रही थी. साढ़े पाँच बजे शाम हम घर लगे. अम्माँ, पिताजी और बाक़ी सब लोगोँ के चेहरे खिल उठे. ठंडा शरबत पिया.

हमारा संयुक्त परिवार था. अम्माँ, पिताजी, छोटा भाई सुबोध, उस की पत्नी प्रभा, दो छोटे छोटे प्यारे बेटे अमित और मोहित, मैँ और पत्नी कुसुम, मीता. सुमीत बंबई मेँ डाक्टरी पढ़ने चला गया. कभी कभार आता. हम तीनोँ के लिए एक ही कमरा था घर मेँ. उस मेँ इतनी जगह ही नहीँ थी कि मेरा काम फैलाया जा सके. यानी ढेर सारी डिक्शनरियाँ, कुसुम की और मेरी मेज़ेँ, मेज़ोँ के आसपास स्टील की रैकेँ. मेज़ोँ पर और रैकोँ मेँ रखी लकड़ी की ट्रेएँ. उन मेँ हमारे वे कार्ड होते थे, जिन पर हम संदर्भ क्रम से शब्द संकलित कर रहे थे.

छत के पिछवाड़े वाले निचले हिस्से पर एक मियानी बनी थी – कोई बारह फ़ुट लंबी चौड़ी और छह फ़ुट ऊँची. उस की छत कोई बाक़ायदा छत नहीँ थी. बस तीन इंच मोटा कंकरीट का पटाव था. यह गरमी की दोपहर मेँ तप जाता था. मियानी मेँ बैठ कर काम करना असह्य हो जाता था. सर्दियोँ मेँ हम ठंढ से अकड़ने लगते थे. मौसम का असर कम करने के लिए हम लोग भाँति भाँति की जुगत करते. मसलन छत पर बहुत सारे घड़े औँधे रखना, ताकि धूप सीधे कंकरीट पर न पड़े. खिड़कियोँ पर भारी परदे डालना. लू को या सर्द हवाओँ को रोकने के लिए वे काफ़ी नहीँ थे. पटाव नीचा होने के कारण छत से पंखा लटकाया नहीँ जा सकता था. टेबल फ़ैन से काम चलाते थे. तय किया कि मौसम से बचने के लिए सुबह सबेरे ठीक पाँच बजे ऊपर काम पर जा बैठेँ, और दोपहर की ठेठ गरमी से बचने नीचे अपने कमरे मेँ आ जाएँ. वहाँ लिखेँ पढ़ेँ. फिर तीसरे पहर उसी मियानी मेँ, जैसे तैसे काम करेँ.

—

टाइम्स आफ़ इंडिया की फ़िल्म पत्रिका माधुरी का संपादक पद छोड़ने की ‘हिमाक़त’ कर के मेरे लौट आने की ‘सनसनीख़ेज’ ख़बर मेरे दिल्ली पहुँचने से पहले ही पत्रकार जगत मेँ फैल चुकी थी. (टाइम्स की ओर से मेरी विदाई का आधिकारिक सचित्र समाचार नवभारत टाइम्स मेँ छप चुका था.)

परिवार के ही नहीँ, बहुतेरे मिलने जुलने वाले, दोस्त अहबाब मुझे मूर्ख समझ रहे थे. पीठ पीछे कुछ भलेमानस मुझे पागल भी कह रहे थे. एक रिश्तेदार तो अम्माँ से यहाँ तक पूछ बैठे कि फ़िल्म पत्रिका के संपादन काल मेँ मैँ कितना कमा और बचा लाया हूँ (मतलब था कितनी ‘ऊपरी कमाई’ कर लाया हूँ). जवाब ग़ुस्से से भुनी अम्माँ ने दिया था, ‘मेरा बेटा इतना कमा लाया है कि सात पीढ़ियाँ भी खपा नहीँ पाएँगी!’

—

मैँ ने लिखा: हम घर आ गए थे. लेकिन घर बदलने की नौबत जल्दी ही आ गई.

गाज़ियाबाद की नवविकसित बस्ती सूर्यनगर मेँ अपने निर्माणाधीन मकान की देखरेख करने सुबोध सपरिवार रहने वहीँ चला गया था.

माडल टाउन मेँ बाढ़ आ गई – 1978

1978 के सितंबर के महीने मेँ हमारे महल्ले माडल टाउन मेँ अधरात भयंकर बाढ़ आ गई. जिस हिस्से मेँ हम रहते थे, वह सात फ़ुट तक यमुना के पानी मेँ डूब गया. हम सब ने वहीँ उसी मियानी मेँ शरण ली. मियानी मेँ सारे कार्ड एक तरफ़ कर दिए गए. फ़र्श पर बिस्तर बिछाए गए. नीचे से गैस का सिलेंडर और चूल्हा पहले ही ले आए थे. आटा, मिर्च मसाले, दाल चावल… वहीँ बनाना, वहीँ खाना. कुछ देर बाद याद आया कि नीचे कमरे मेँ हमारे सारे दस्तावेज़ रखे हैँ – डाकख़ाने मेँ डिपाज़िट के काग़ज़, कुछ कंपनियोँ मेँ सूद पर लगाए पैसोँ के प्रमाणपत्र. मैँ और कुसुम बाढ़ के पानी मेँ अँधेरे मेँ टटोलते टटोलते लोहे की अलमारी तक पहुँचे. काग़ज़ात ऊपर वाले ख़ाने मेँ रखे थे. सही सलामत मिल गए. जान मेँ जान आई.

हमारे सभी पड़ोसी बाढ़ से परेशान थे. हम इस मनोकल्पना से ख़ुश होते रहते कि पानी से घिरे मकानोँ वाले इतालवी पर्यटन स्थल वेनिस मेँ रह रहे हैँ.

उन दिनोँ के अनुभवोँ पर बहुत कुछ रोचक लिखा जा सकता है. पर वह विषयांतर होगा. बस, एक बात कहूँगा – नीचे अलमारी मेँ रखी साड़ियोँ के रंग आपस मेँ घुलमिल कर अजब रंगत दे रहे थे. हम ने उसे नाम दिया – बाढ़प्रिंट! – बाढ़छीँट.

बीस तीस साल पहले भी इस इलाक़े मेँ बाढ़ आ चुकी थी. बाढ़ोँ से घबरा कर पिताजी ने वह मकान बेचने का फ़ैसला कर लिया. जिस मकान के सहारे दिल्ली आए थे, वह पैरोँ तले से खिसक रहा था. अब मुझे माधुरी काल वाली अपनी अपर्याप्त बचत मेँ से गाज़ियाबाद के चंद्रनगर मेँ ज़मीन ख़रीदनी पड़ी. सुबोध पहले ही चंद्रनगर के पास वाले सूर्यनगर अपने नए मकान मेँ सपरिवार जा चुका था. कुछ महीने हम लोग उस के साथ रहे, फिर 1981 मेँ अपने घर सी-18 चंद्रनगर रहने आ गए. अब तक वहीँ रहते हैँ.

जो भी हो, मुंबई से दिल्ली-गाज़ियाबाद तक के सफ़र मेँ जो कठिनाइयाँ आईं, उन से भी भारी कठिनाइयाँ समांतर कोश बनाने मेँ झेलनी पड़ीँ. हमारे लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते अभी ख़त्म नहीँ हुए थे…

![clip_image002[4] clip_image002[4]](http://arvindkumar.me/wp-content/uploads/arvindkumar/2017/06/clip_image0024_thumb.jpg)

![clip_image004[4] clip_image004[4]](http://arvindkumar.me/wp-content/uploads/arvindkumar/2017/06/clip_image0044_thumb1.jpg)

![clip_image006[4] clip_image006[4]](http://arvindkumar.me/wp-content/uploads/arvindkumar/2017/06/clip_image0064_thumb.jpg)

![clip_image007[4] clip_image007[4]](http://arvindkumar.me/wp-content/uploads/arvindkumar/2017/06/clip_image0074_thumb.jpg)

![clip_image010[4] clip_image010[4]](http://arvindkumar.me/wp-content/uploads/arvindkumar/2017/06/clip_image0104_thumb.jpg)

![clip_image011[4] clip_image011[4]](http://arvindkumar.me/wp-content/uploads/arvindkumar/2017/06/clip_image0114_thumb.jpg)

![clip_image014[4] clip_image014[4]](http://arvindkumar.me/wp-content/uploads/arvindkumar/2017/06/clip_image0144_thumb.jpg)

![clip_image015[4] clip_image015[4]](http://arvindkumar.me/wp-content/uploads/arvindkumar/2017/06/clip_image0154_thumb.jpg)

Comments