(शब्दवेध से)

सन 1973 के दिसंबर की 27 तारीख़ की जीवन बदल डालने वाली वह सुहानी सुबह हम कभी नहीँ भूल सकते. हम लोग बदस्तूर सुबह की सैर के लिए बंबई के (आजकल इसे मुंबई कहते हैँ, काफ़ी स्थानीय लोग तब भी मुंबई ही कहते थे. लेकिन उन दिनोँ उस महानगर का नाम बंबई था, तो) बंबई के हैंगिंग गार्डन छः बजते बजते पहुँच गए थे. मैँ, कुसुम, 13-वर्षीय बेटा सुमीत और 8 साल की बेटी मीता… यहाँ इन सब के नाम गिनाना ज़रूरी है, क्योँ कि बाद मेँ यही हमारी अटूट टीम बनने वाली थी.

मुंबई का हैंगिंग गार्डन – सुबह की सैर का एक दृश्य (लगभग सन 2000)

उस सुबह हमेँ जो एकांत चाहिए था, वह पूरा था. यहाँ सैर पर अकसर मिल जाने वाले और फिर साथ टहलते रहने वाले गायक मुकेश उस दिन नहीँ आए थे. कोई और परिचित भी उस दिन हमेँ नहीँ मिला… अच्छा ही हुआ. हमेँ भविष्य की बातेँ करने का व्यवधानहीन एकाकी मौक़ा मिल गया.

मेरे मन मेँ पिछली रात जो आकांक्षा जगी थी, जिस के लिए हमेँ योजनाबद्ध काम करना होगा और जिस की निष्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति, परिणति, परिणाम – सभी – अनिश्चित थे, मेरे कुसुम से वह कह डालने के लिए प्रकृति ने पूरी तैयारी कर रखी थी. कहेँ तो पूरा मायावी षड्यंत्र रच रखा था – हमेँ अनेक मुसीबतोँ मेँ डालने का. सुहानी हवा मन को उत्फुल्लता, स्फूर्ति, उत्साह और सकारात्मक स्वीकृति के भाव से सराबोर कर रही थी.

हैंगिंग गार्डन का एक फेरा नपे नपाए 600 मीटर का होता था. हम लोग नियम से 5 फेरे लगाते थे – यानी तीन किलोमीटर… पहले फेरे मेँ कुसुम से मैँ ने कहा, मेरे मन मेँ बीस साल से एक सपना दबा है, जो बार बार मुझे याद आता है, कोँचता है… यह सपना मैँ ने पहली बार 1953 मेँ देखा था, जब मैँ 23 साल का था.

-

उन दिनोँ सरिता और कैरेवान पत्रिकाओँ का संपादकीय तथा व्यवस्था कार्यालय नई दिल्ली मेँ जनपथ[1] पर मैसर्स जगत नारायण ऐंड संस ज्वैलर्स के ज़ेवरात के शोरूम के भीतर मियानी मेँ था. किसी संपादकीय कार्यालय के लिए यह बड़ी अकल्पनीय सी जगह थी. कोई जौहरी अपने बेशक़ीमती सामान वाले शोरूम मेँ से हो कर हर ख़ास ओ आम को आने जाने की परमिशन कैसे दे सकता है! लेकिन यह बिल्कुल स्वाभाविक ही था. जौहरियोँ की उस प्रसिद्ध फ़र्म के साझीदार विजय नारायण और हमारे संपादक-प्रकाशक विश्वनाथ गहरे मित्र थे. हिंदी जगत, पाठक और पत्रकार अब सरिता के संस्थापक-संपादक के रूप मेँ केवल विश्वनाथ जी को जानता है. लेकिन अक्तूबर 1945 मेँ दशहरे पर प्रकाशित सरिता के पहले अंक के संपादक विजय नारायण थे. प्रकाशक थे विश्वनाथ. विजय नारायण और विश्वनाथ सहपाठी थे. सरिता के प्रकाशन की योजना दोनोँ ने संयुक्त रूप से बनाई थी. दोनोँ ने अपने नामोँ को जोड़ कर एक प्रकाशनालय की परिकल्पना भी की थी – विश्वविजय… यह नाम आज भी दिल्ली प्रैस से प्रकाशित पुस्तकोँ पर चलता है. व्यापारिक व्यस्तताओँ के चलते पत्रिका को बहुत समय दे पाना विजय नारायण जी को कठिन हो रहा था. इसी लिए कुछ अंकोँ के बाद विश्वनाथ जी ने प्रकाशन के साथ साथ संपादन का भार भी सँभाला.

किसी संपादकीय कार्यालय का ज़ेवरोँ के शोरूम मेँ होना जितना अकल्पनीय हो सकता है, उस से कई गुना अकल्पनीय और अघटनीय संयोग था उस कार्यालय मेँ मेरा होना. कभी ग़ुमान तक न था कि पत्रकार बनूँगा. जीवन के दरिया मेँ थपेड़े खाता, लहरोँ के संग उठता गिरता, हिचकोले खाता, रौ के साथ अनसोचे बहता चलता मैँ बेहद हलका फुलका तिनका था. मेरे जीवन के फ़ैसले दूसरे ले रहे थे. बस, इतना है कि हर बदलती लहर के साथ हाथ पैर मारता मैँ डूबने से बचता रहा… और मन ही मन सपने बुनता रहा.

जीवन मेँ बड़े बड़े मौक़े मिले. हर साल अपने को अनुभव के नए मुक़ाम पर पाया. पर जो चाही, वह नौकरी कभी नहीँ मिली. हमेशा रीजैक्ट किया गया. रीजैक्ट होता रहा, तभी तो जहाँ था वहीँ मेहनत करता उठता रहा, और दूसरे बुलाते रहे…

-

पंदरह साल का मैँ 1 अप्रैल 1945 को कनाट सरकस के ऐम ब्लाक मेँ दिल्ली प्रैस की इमारत मेँ बाल श्रमिक की हैसियत से दाख़िल हुआ था. पाँच ही दिन पहले मैँ ने दिल्ली बोर्ड से मैट्रिक (दसवीँ) का आख़िरी परचा दिया था. रिज़ल्ट आने मेँ डेढ़ दो महीने थे. मेरे लिए तय था कि आगे नहीँ पढ़ सकूँगा. नून तेल लकड़ी की जंग मेँ मात खा कर मेरठ शहर से दिल्ली आए पिताजी लक्ष्मण स्वरूप के आर्थिक हालात अच्छे नहीँ थे…

मेरा जन्म 17 जनवरी 1930 को ‘संतान के संकट दूर करने वाली’ माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चौथ की शाम को वैश्य अग्रवालोँ की (तीन शाखाओँ वाले) लालावाले वंश शृंखला की क़ानूनगोयान शाखा मेँ मेरठ शहर के लाला के बाज़ार की क़ानूनगोयान गली मेँ एक घुटनभरे कोठरीनुमा कमरे मेँ हुआ था… माँ रामकली उपवास से भूखी थीँ. हमेशा की तरह पिताजी स्वाधीनता के किसी आंदोलन मेँ व्यस्त थे और नवंबर मेँ जेल जाने वाले थे. (जेल मेँ उन के साथ बंद थे भविष्य मेँ स्वाधीन भारत के होने वाले पहले शिक्षा मंत्री – मौलाना आज़ाद.)

पुरातनपंथी बनियोँ के बीच स्वभाव से विद्रोही पिताजी गाँधीभक्त और कट्टर आर्य समाजी थे. मैट्रिक पास करने से पहले गाँधी जी की एक पुकार पर उन्होँ ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया था. आंदोलन के अंतर्गत नए खुले देवनागरी स्कूल से मैट्रिक किया. किसी ने कचहरी मेँ मुख़्तार बनवा दिया. मुख़्तारी नहीँ चलनी थी, नहीँ चली. दिन रात आज़ादी की और समाज सुधार की धुन थी. कई छापेख़ाने शुरू और बंद किए. करते भी क्या? गाँठ मेँ पैसा नहीँ था.

मतलब यह कि सन 1942 अँगरेजो भारत छोड़ो वाला आंदोलन आने से पहले पिताजी दिल्ली आ चुके थे. अँगरेजी सरकार की दिल्ली छावनी मेँ कोई बेहद छोटा काम कर रहे थे. करौल बाग़ मेँ देव नगर के ब्लाक नंबर पाँच के अट्ठावनवेँ घर मेँ रहते थे. अलस्सुबह, हाथ मेँ खाने का थैला थामे, अपने जैसे सैकड़ोँ के साथ सराय रोहिला स्टेशन जाते. छावनी स्टेशन उतर कर फिर दूर दफ़्तर तक एड़ियाँ घिसते. मन की भड़ास निकालने का मौक़ा मिलता तो काँग्रेस की मीटिंगोँ मेँ जाते. खद्दर पहनते. देशभक्ति की बातेँ करते. तनख़्वाह बेहद नाकाफ़ी थी. तीन बेटोँ और तीन बेटियोँ को पालना आसान नहीँ था. मेरे दसवीँ मेँ आने से पहले ही मुझ से छोटी बहन सरोज[2] रीढ़ की टीबी का शिकार हो चुकी थी. अब हम पाँच भाई बहन थे.

आगे क्या? मेरी आगे की पढ़ाई के संसाधन पिताजी के पास नहीँ थे. पिताजी के बड़े भाई ब्रजमोहन लाल सुप्रसिद्ध सिविल इंजीनियर और राय बहादुर थे. उन का प्रस्ताव था कि मेरी ओवरसियरी की पढ़ाई के लिए वह आर्थिक सहायता करेँगे. अम्माँ का कहना था कि आम तौर पर बेईमानी[3] का पेशा है ओवरसियरी. अरविंद को कोई ऐसा काम नहीँ करना. इस के अतिरिक्त भी एक कारण था. पिताजी की निरंतर कम आमदनी के कारण लगातार ताने सुनने वाली अम्माँ किसी का अहसान नहीँ लेना चाहती थीँ. अम्माँ यह भी नहीँ चाहती थीँ कि जीवन भर मैँ किसी के किसी भी तरह के कृपाभाव से ग्रस्त रहूँ. यह मैँ भी अब तक नहीँ चाहता. जो भी करता हूँ अपने बलबूते पर करता हूँ.

तय हो गया कि मैँ अब कोई काम करूँगा. तो आगे किं पढ़तव्यम्?

-

‘छापेख़ाने के काम मेँ इज़्ज़त है. अपना प्रैस हो, पर काम न आता हो, तो कारीगर धोखा देते हैँ. ग्राहकोँ से पैसा वसूलना भी आसान नहीँ होता. यह सब बाद मेँ भुगता जाएगा, जब कभी अपना प्रैस खोलेँगे. अपना प्रैस न भी खोल पाए, तो कोई बात नहीँ. हाथ मेँ हुनर हो तो कोई भूखोँ नहीँ मरता. इस या उस प्रैस मेँ काम मिल ही जाएगा,’ पिताजी समझाते. दिल्ली प्रैस के मालिक अमरनाथ जी मेरे सगे फूफा थे. कुछ ही साल पहले बुआ गुज़र चुकी थीँ. पारिवारिक संबंध दृढ़ थे. पिताजी वादा भी ले आए थे कि लड़के को रख लेँगे. जब आगे पढ़ना ही नहीँ है, तो रिज़ल्ट का इंतज़ार कैसा! कमाने वाले जितनी जल्दी एक से दो हो जाएँ, उतना अच्छा!

शुभस्य शीघ्रम्! काल करे सो आज कर…!

परिणाम यह था कि 26 मार्च को परचे ख़त्म हुए, और पहली अप्रैल को लड्डुओँ से भरी परात और ग्यारह रुपए की नक़द दक्षिणा लिए मैँ दिल्ली प्रैस मेँ दाख़िल हुआ – कंपोज़िंग से पहले डिस्ट्रीब्यूटरी सीखने के लिए उस्ताद मुहम्मद शफ़ी की शागिर्दी करने. बाक़ायदा रस्म अदा की गई, गंडा बाँधा गया. उस्ताद को दक्षिणा के ग्यारह रुपए कम लगे. उन्होँ ने अप्रसन्नता भी ज़ाहिर की. मालिक के साले का बेटा कुल इतना देगा, इस की आशा न थी. हाँ, बाद मेँ कभी शिकायत नहीँ की.

मुझे तनख़्वाह दी गई – पच्चीस रुपए महीना. एक रुपए रोज़ से कुछ कम… कोई बात नहीँ, मेरी पढ़ाई पर ख़र्चा ख़त्म! आमदनी शुरू! मेरी निजी तरक़्क़ी हो गई थी. पहले दैनिक जेबख़र्च कुछ नहीँ मिलता था, कभी कभार एक दो पैसे मीठी गोली खाने के लिए. अब दर महीना दो रुपए मिलने लगे! वाह!

सुबह लगभग तीन साढ़े तीन मील पैदल जाना, शाम को लौटना… रोने धोने और झीँकते रहने से क्या फ़ायदा? जो करना है, वह करना है, और मन लगा कर करना है – एक यही मंत्र मुझे आता था, यही मंत्र अब तक मेरे साथ है.

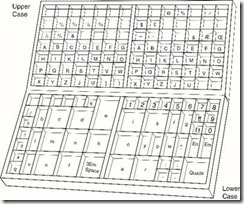

मुहम्मद शफ़ी मोटे और थुलथुल थे. मेरा काम था ज़मीन पर पालथी मार कर उन के पास बैठना, छपे ‘मैटर’ से लिपी स्याही धो पोँछ कर टाइप फिर से सामने रखे केसोँ मेँ फेँकना. यह कोई आसान काम नहीँ था. ‘केस’ के किसी ख़ाने मेँ कौन से अक्षर का टाइप रखा जाता है, पहले यह याद करना था. फिर यह जानना था कि टाइप कई तरह के होते हैँ. उन के फ़ौंट होते हैँ. फ़ौंट यानी अक्षर लिखने की शैली – अखरावट. किसी भी फ़ौंट मेँ सामान्य (रैग्युलर), बोल्ड (मोटा), आइटैलिक (तिरछा) और बोल्ड आइटैलिक (मोटा तिरछा) रूप होते हैँ.

आजकल छपाई का काम कंप्यूटर पर होता है. उस मेँ टाइपोँ का काम नहीँ होता. इस लिए आज के लोग नहीँ जानते कि छापेख़ाने का केस क्या होता था, कैसा होता था – शब्दोँ मेँ यह समझाना मेरी क्षमता से बाहर है. इस लिए तस्वीरेँ दे रहा हूँ. आप देख रहे हैँ किसी भी फ़ौंट के इंग्लिश टाइपोँ को रखने के दो केस. इन मेँ से ऊपर वाले केस को अपर केस कहते थे. इस मेँ दाहिनी ओर के निचले हिस्से मेँ अकारादि क्रम से इंग्लिश अक्षरोँ के कैपिटल जैसे A B अक्षर रखे जाते थे और उपरले हिस्से मेँ @ और % जैसे चिह्न रखे जाते थे. यहीँ ऊपर से नीचे तीसरे ख़ाने मेँ हैँ ऐम और ऐन डैश आदि. इस के बाएँ हिस्से मेँ नीचे हैँ स्माल कैपिटल a b आदि. ये कैपिटल अक्षरोँ से ऊँचाई मेँ कम होते हैँ और इन्हेँ स्माल कैप्स (यानी छोटे कैपिटल अक्षर) कहते हैँ. ऊपर तरह तरह के अन्य चिह्न भी होते थो जो छपाई मेँ हर जगह काम मेँ आते हैँ.

अब निचले केस पर ध्यान दीजिए. यहाँ इंग्लिश के तथाकथित छोटे अक्षर रखे हैँ. क्योँ कि इन की जगह निचले केस मेँ है, तो इन का नाम अभी तक लोअर केस (ऐलसी, lc) है. यहाँ ये अकारादि क्रम से नहीँ हैँ. जो अक्षर भाषा मेँ जितनी बार आता है, उस का औसत निकाल कर बड़े और छोटे आकार के ख़ानोँ मेँ इन्हेँ कंपोज़ीटर की सुविधा के ख़्याल से रखा गया है. आप देखेँगे कि z x q के ख़ाने सब से छोटे हैँ, y p w b l v के ख़ाने उन से दुगुने आकार के हैँ. बाक़ी अक्षरोँ मेँ सब से बड़ा ख़ाना e का है. अब हम आते हैँ स्पेस पर. स्पेस माने ख़ाली जगह. छपने वाले टाइपोँ की ऊँचाई सब से अधिक होती थी, और उन पर ऊपर उठे हिस्से मेँ उस के मनोनीत अक्षर का चिह्न बना होता था. लेकिन स्पेस के टाइप की ऊँचाई कम होती थी. मतलब यह कि छपाई के समय उस पर स्याही नहीँ लगेगी और दो शब्दोँ के बीच मेँ ख़ाली जगह दिखाई देगी. स्पेस वाले टाइप कई मोटाई के होते थे. सब से छोटा होता था – थिन स्पेस, फिर नार्मल या सामान्य स्पेस, एन स्पेस से बढ़ते बढ़ते यह कई ऐम तक होती थी. उसे कहते थे क्वाड. इन का एक उद्देश्य छापे की किसी एक लाइन को वांछित चौड़ाई तक फैलाना भी होता था.

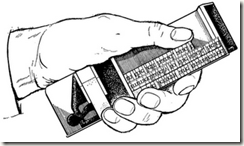

आप देख रहे हैँ – कंपोज़ीटर के हाथ मेँ स्टिक. सामान्य भाषा मेँ इंग्लिश शब्द स्टिक का मतलब होता है छड़ी. छापेख़ाने मेँ इस का मतलब था वह उपकरण जिस पर कंपोज़ीटर एक एक कर के अक्षर जोड़ता पहले शब्द फिर पंक्ति फिर पैरा बनाता था. एक शब्द को दूसरे से अलग करने के लिए उन के बीच स्पेस वाला टाइप डाला जाता था. इस चित्र मेँ कंपोज़ीटर ने एक पंक्ति की लंबाई स्थिर कर रखी है. हम जानते हैँ कि अक्षरोँ की चौड़ाई बराबर नहीँ होती (m के मुक़ाबले i बहुत छोटा होता है). तो हर पंक्ति की चौड़ाई बराबर करने के लिए आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी स्पेस के ख़ाली टाइप डाले जाते थे.

हर फ़ौंट मेँ कई साइज़ के टाइप होते हैँ. यहाँ साइज़ से मतलब है टाइप की ऊपर से नीचे तक की कुल लंबाई. यह पाइंटोँ मेँ बताई जाती है. एक इंच मेँ बहत्तर (72) पाइंट होते हैँ. बारह पाइंट का एक पाइका होता है. पाइका का साइज़ बारह पाइंट के कैपिटल M की चौड़ाई और ऊँचाई तय की गई. इस लिए पाइका को ऐम भी कहते थे. उस का आधा होता था N. इंग्लिश मेँ हाइफ़न होता है. दो शब्दोँ के समास को जोड़ने वाला चिह्न (-). इसी तरह का एक और चिह्न होता है ऐम डैश (—) फ़ौंट के ऐम के बराबर. ऐम डैश का आधा होता है (–) ऐन डैश. छोटे से छोटा टाइप उस प्रैस मेँ इंग्लिश का साढ़े पाँच पाइंट था.

डिस्ट्रीब्यूशन सीखने और करने के अलावा मेरा एक काम और था. उस्ताद के लिए चाय बीड़ी ले आना – क्योँ कि मैँ बलबीर से जूनियर था. उस्ताद और बलबीर के मुक़ाबले मैँ सीँकिया पहलवान था. हमारे उस्ताद के विपरीत कंपोज़िंग फ़ोरमैन साहब रामचंद्र पतले थे. शफ़ी कभी कभी ग़ुस्सा खाते थे, मारते थे, और हँसते भी थे. जब कि फ़ोरमैन साहब स्वभाव से सद्भावी, सौम्य और गंभीर थे. मैँ ने उन्हेँ कभी हँसते नहीँ देखा. सब कंपोज़ीटरोँ से भलमनसाहत बरतते. मेरे प्रति उन का स्नेह पहले दिन से साफ़ था. वही प्रैस मेँ मेरे सर्वोच्च आदर्श थे. वही मेरी मंज़िल थे. ‘बड़ा हो कर मैँ कंपोज़िंग फ़ोरमैन बनूँगा, और हर महीने 125 घर ले जाऊँगा.’ (1956 मेँ जब मैँ ने अँगरेजी साहित्य मेँ ऐमए किया, तब कैरेवान मेँ सहायक संपादक था. ख़ुश हो कर फ़ोरमैन साहब रामचंद्र जी ने पाँच रुपए की मिठाई बाँटी थी.)

-

वह लड़का यानी मैँ कुछ ही बरसोँ मेँ किसी मशहूर पत्रिका के संपादन विभाग मेँ पहुँच जाएगा, 1945 मेँ यह पूरी तरह अप्रत्याशित था. समय की लहरेँ मुझे कंपोज़िंग के साथ साथ मशीनमैनी, जिल्दसाज़ी, ब्लाक मेकिंग, मोनो मशीन पर कंपोज़िंग की जानकारी देते देते, कैशियरी, टाइपिंग, प्रूफ़ रीडिंग, सरिता मेँ उपसंपादन का अनुभव कराते कराते अँगरेजी पत्रिका कैरेवान मेँ संपादन विभाग तक बहा ले गईं.

यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ मित्रोँ की प्रेरणा से नौकरी के साथ साथ मैँ ने शाम के वक़्त प्राइवेट टीचिंग शौप मेँ पढ़ कर उत्तर प्रदेश बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया. उन दिनोँ दिल्ली मेँ बसे हज़ारोँ विस्थापित शरणार्थी (पुरुषार्थी) परिवारोँ के सदस्योँ को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय से रत्न, भूषण, प्रभाकर परीक्षाएँ पास करने के बाद सिर्फ़ अँगरेजी की परीक्षा दे कर बीए की डिगरी हासिल करने का रास्ता लोकप्रिय हो रहा था. दिल्ली के हर गली महल्ले मेँ इन की पढ़ाई कराने वाले स्कूल खुल गए थे. इसे ‘वाया बटिंडा’ कहा जाता था क्योँ कि दिल्ली से लाहौर जाने का रेल का वैकल्पिक रूट यह भी हुआ करता था. लोकप्रिय लेखकोँ विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर माचवे के नाम मेँ ‘प्रभाकर’ लगे होने का राज़ यही है.

मैँ ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा का फ़ार्म भरा था. परचे भी दिए थे. वैकल्पिक भाषा गुजराती मेँ मेरी पूरी तैयारी नहीँ थी. वह परचा नहीँ दिया. अतः फ़ेल रहा. शाम के समय क्रिश्चियन कालोनी की मिसेज़ थियोफ़िलस के स्कूल मेँ हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और शौर्टहैंड भी सीखी.

अवसर और भाग्य हम जैसे साधनहीनोँ के लिए खुलते जा रहे थे. भला हो उन का जिन्होँ ने पंजाब विश्वविद्यालय को प्रेरणा दी कि शाम के समय पढ़ाई करवाने वाला कैंप कालिज[4] नई दिल्ली मेँ चालू कर देँ. छात्रोँ की संख्या के हिसाब से दिल्ली मेँ यह सब से बड़ा कालिज था. इस मेँ तीन हज़ार छात्र होते थे. सभी आर्ट्स विषयोँ पर ऐमए तक पढ़ाई होती थी. प्रिंसिपल थे अकाली नेता मास्टर तारासिंह के बड़े और राष्ट्रवादी भाई प्रोफ़ैसर निरंजन सिंह. मैँ यहाँ बीए मेँ दाख़िल हो चुका था.

-

उन्हीँ दिनोँ कैरेवान मेँ संपादकीय विभाग का विस्तार करने की आवश्यकता विश्वनाथजी को आ पड़ी. आवश्यकता के अनुरूप अपने को ढाल पाने की मेरी क्षमता, कुछ नया सीखने करने की मेरी रुचि, और चुनौतियाँ स्वीकार करने की मेरी आदत से मैँ उन का विश्वासपात्र बन चुका था. उन्होँ ने मुझ पर भरोसा किया. मेरे बीए मेँ दाख़िला लेते ही मुझे अँगरेजी मेँ भेज दिया. मेरे लिए यह दो तरह से लाभप्रद हुआ. पत्रकारिता मेँ होने के नाते सामान्य विषयोँ पर मेरा ज्ञान कालिज मेँ आम सहपाठी के मुक़ाबले अधिक था. मैँ प्रोफ़ैसरोँ की निगाह मेँ आने लगा. वहाँ जो ज्ञान मिलता, उस से मुझे इंग्लिश रचनाओँ के संपादन मेँ सहायता मिलने लगी.

सरिता मेँ छपी कहानियोँ का अँगरेजी अनुवाद करने का काम भी मुझे दिया जाता था. हिंदी अँगेरजी कोश बहुत अच्छे नहीँ थे. हिंदी शब्दोँ के लिए वांछित अँगरेजी समकक्ष इन मेँ कम ही मिलते थे. फिर भी कुछ तो सहायता मिलती ही थी. मुझे विविध विकल्पोँ की तलाश रहने लगी. मैँ अपनी इंग्लिश शब्दावली बढ़ाने की कोशिश करता रहता था. मेरी इंग्लिश मेँ सुधार तो था, पर संतोषजनक नहीँ.

अब नाम तो याद नहीँ, पर आज तक मैँ उन महोदय का उपकार मानता हूँ जिन्होँ ने एक किताब ख़रीदने की सलाह दी. उन का कहना था कि इस से मेरी समस्या सुलझ जाएगी. वह कैरेवान के नियमित फ़्रीलांसर थे. उन्होँ ने सलाह ही नहीँ दी, बल्कि निकट ही कनाट प्लेस की एक मशहूर बुकशाप पर ले गए, और मुझे रोजेट का थिसारस ख़रीदवा दिया. तब उस का छोटा संस्करण ही मिलता था. पहला संस्करण एक सौ एक साल पहले 1852 मेँ छपा था. उस मेँ शब्दोँ को विषय या संदर्भ क्रम से रखा गया था. कोई इंडैक्स भी नहीँ था. छपते ही 200-250 पन्नोँ की वह छोटी सी किताब लोकप्रियता के शिखर पर पहुँच गई थी. (माना जाता है कि आधुनिक विश्व कोशकारिता मेँ वह नई क्रांति ले कर आई थी.) साल बीतते न बीतते पहला संस्करण बिक गया. बाद मेँ उस मेँ इंडैक्स भी जोड़ दिया गया. किताब की उपयोगिता कई गुना बढ़ गई. 1910 के आसपास रोजेट के पुत्र ने इस शब्द संकलन को जो थोड़ा बहुत विस्तार दिया था, वही (दूसरा) संस्करण 1953 तक बाज़ार मेँ चलता आ रहा था. आजकल के इंटरनेशनल विशाल थिसारसोँ जैसा वह नहीँ था. मेरे लिए वही बहुत था.

उन दिनोँ मिलने वाले रोजेट के थिसारस का एक पेज

ग्रीक शब्द ‘थिसारस’ का निकटतम हिंदी समकक्ष है ‘तिजौरी’. मेरे लिए यह खुली तिजौरी साबित हुआ. मेरी आँखेँ अचरज से चौड़ी हो गईं. शब्दावली का अनोखा ख़ज़ाना मेरे सामने खुल गया, जैसे किसी ने खुल जा सिम सिम कहा और अली बाबा की तरह मैँ छिपे ख़ज़ाने वाली गुफ़ा मेँ पहुँच गया. मेरी अँगरेजी दिन दूनी रात चौगुनी समृद्ध होने लगी. मैँ सोचता – काश हिंदी मेँ भी कोई ऐसी किताब हो… यह थी वह आकांक्षा जो मेरे मन मेँ बार बार बिजली सी कौँधती लहराती रहती थी.

तेईस साल का छोकरा सा मैँ सपनोँ मेँ भी यह सोचने की हिमाक़त नहीँ कर सकता था कि तैँतालीस साल बाद मेरा और पत्नी कुसुम का बना वैसा हिंदी थिसारस समांतर कोश आज़ादी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उत्सवोँ के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति डाक्टर शंकर दयाल शर्मा को हम दोनोँ अपने हाथोँ भेँट करेँगे! तब तो मैँ यही सोचता कि पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद ने कोशकारिता मेँ जैसी पहल की है, डाक्टर रघुवीर, पंडित सुंदरलाल आदि को शब्दकोशोँ के लिए जैसे आर्थिक अनुदान दिए हैँ, वैसी ही किसी पेशकश से, या तकनीकी शब्दावली के लिए जो आयोग बने हैँ, उन मेँ से हिंदी थिसारस भी निकलेगा, अवश्य निकलेगा…

-

27 दिसंबर 1973 की सुहानी आशाभरी सुबह मैँ ने कुसुम को जो बताई वह हिंदी मेँ थिसारस होने की यही इच्छा थी… यह इच्छा तब कैसे याद आई, यह बताने के लिए मुझे सन 1969-1970 के संधि मासोँ तक जाना पड़ेगा.

मैँ चालीसवोँ मेँ प्रवेश कर रहा था. मेरे साथ एक साथ कई बातेँ हो रही थीँ. उम्र बढ़ने का अहसास था. इन्हीँ दिनोँ मैँ ने कहीँ पढ़ा कि रिटायरमैंट के लिए तैयारी का सही समय यही है. बुढ़ापे मेँ लोग जब अचानक काम से अलग होते हैँ, तो गहरा सदमा लगता है. एक समय होता था कि अपनी दुनिया पर रोब चलाते थे, अब किसी के पास उन से बात करने के लिए समय नहीँ होता. वे ‘अपने ज़माने’ की बातेँ करने लगते हैँ. भविष्य उन के लिए नहीँ रहता. नीचे वाले फ़्लैट मेँ रहने वाले सिंधी सज्जन ऊँचे पद से रिटायर हुए. अगले महीने नए घर मेँ जाने वाले थे. लेकिन हुआ यह कि एक बार पुराने दफ़्तर गए. मातहतोँ के पास उन से बात करने की फ़ुरसत नहीँ थी. घर मेँ प्रिय पत्नी को दुःख था कि पहले तो यह दिन भर बाहर रहते थे, अब दिन भर घर रह कर छाती पर मूँग दलते हैँ. खाट पकड़ी तो नए मकान मेँ जल्दी ही परलोक सिधार गए. अकसर रिटायर्ड बड़े बूढ़े पार्कों की बेँचोँ पर बैठ कर बहू बेटोँ के निंदा पुराण मेँ व्यस्त रहते हैँ. लेखक ने सुझाव दिया था – पचास मेँ प्रवेश से पहले कोई ऐसा शौक़ या धंधा पाल लो जो जीवन से सक्रिय संबद्धता बनाए रखे. बात दिल मेँ घर कर गई.

टाइम्स कार्यालय के मैनेजमैंट विभाग मेँ एक सहायक थे – राम हिंगोरानी. वह कहते यदि दो लाख रुपए जमा होँ, तो दो हज़ार महीना सूद मिल जाता है. और अगर अपना घर का मकान हो, तो उस सूद के सहारे हम आत्मनिर्भर हो सकते हैँ.

फ़्राँसीसी फ़िल्म La Traversée de Paris का एक दृश्य – सूअर का मांस ले जाने की मज़दूरी पर सौदेबाज़ी

उन्हीँ दिनोँ मैँ ने 1967 मेँ क्लादे औताँ-लारा (Claude Autant-Lara) के निर्देशन मेँ बनी एक फ़्राँसीसी फ़िल्म La Traversée de Paris देखी – कलात्मक, प्रभावशाली. कहानी बिल्कुल सीधी सादी थी – द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मनी के आधिपत्य वाले पैरिस मेँ शाम को करफ़्यू लागू होने का अलार्म बज उठता है. सब तरफ़ भागमभाग मच जाती है. दो अजनबी मिल जाते हैँ. रेल की पटरी के किनारे एक मज़दूर कोयले बीनता बीनता भाग रहा है. एक और भागते आदमी से पूछता है – क्या करते हो. जवाब मिलता है पेंटिंग. मज़दूर उसे दीवार पोतने वाला श्रमिक समझ बैठता है, पूछता है – कुछ कमाएगा क्या? वह मस्तमौला आदमी सुप्रसिद्ध चित्रकार है जो हर नए अनुभव के लिए उतावला रहता है. सूअर के मांस की तस्करी करने के लिए मज़दूर को अधरात पैरिस के दूसरी पार जाना है. चित्रकार हमेशा नए अनुभव तमाशा देखने के मूड मेँ होता है, और तैयार हो जाता है. यहाँ से शुरू होता है अनेक रोचक घटनाओँ के माध्यम से संपत्ति के मालिकाने आदि पर संवाद: पहले तो मज़दूरी की दर की सौदेबाज़ी, बाद मेँ चोरी-ईमानदारी. एक जगह उन का माल ज़ब्त हो जाता है. चित्रकार अपनी चालाकी से छुड़वा लेता है. और मज़दूर से कहता है, ‘काला बाज़ार करने वाले का माल तो गया, अब यह तेरा है. इसे बेच कर तू जो कमाएगा उस से तू अपने जैसोँ से काम करा सकता है.’ मज़दूर कहता है कि यह उस के धंधे के उसूलोँ मेँ नहीँ है… कुछ देर बाद जर्मन पुलिस उन्हेँ पकड़ लेती है. पुलिस अफ़सर चित्रकार का प्रशंसक फ़ैन निकलता है, वह उसे छोड़ देता है. चित्रकार की सिफ़ारिश पर मज़दूर भी छूट जाता है.

कई साल बाद दोनोँ मिलते हैँ – रेलवे स्टेशन के बाहर. चित्रकार शानदार कार से उतरता है. वही मज़दूर चित्रकार का सामान ढो रहा है. गाड़ी चलने वाली है. दोनोँ एक दूसरे को पहचानते हैँ. चित्रकार के पूछने पर मज़दूर कहता है – वही बोझा ढो रहा हूँ. गाड़ी चल पड़ी है. चित्रकार कहता है – लेकिन दूसरोँ का!

यही था फ़िल्म का कथ्य – लोग ज़िंदगी मेँ ‘कुछ’ करने निकलते हैँ, लेकिन दूसरोँ का बोझा ढोते ढोते उम्र बिता देते हैँ. जो करने निकले थे, वह कहीँ बिसर जाता है. हो सके तो लगातार सोचते रहो: कैसे और कब अपनी पसंद का काम करते अपने लिए बोझा ढोना शुरू कर सकते हो.

-

मुझे प्रभावित करने वाले फ़िल्म अभिनेता-निर्देशक-निर्माता वी, शांताराम

1967. प्रसिद्ध निर्देशक वी. शांताराम के राजकमल कलामंदिर (स्टूडियो) का रजत जयंती समारोह था. मुझे सपरिवार बुलाया गया था. नीचे मैदान मेँ शांताराम जी की बेटी मधुरा के पति पंडित जसराज के बेटे शार्ङ्धर के निर्देशन मेँ नाटक ‘राजा को चाहिए पसीना’ का मंचन चल रहा था. हम लोग वहीँ बैठ गए. शांताराम जी को ख़बर हुई तो उन्होँ ने हम सब को अपने ख़ासुल्ख़ास कमरे मेँ बुला भेजा. कक्ष पहली मंज़िल पर था. उस तक जाने के लिए बेहद पौश लिफ़्ट थी – लाल मख़मल के गद्दोँ वाली दीवारेँ, टेलिफ़ोन. पल भर मेँ हम वहाँ पहुँच गए… मैँ और मेरा पूरा परिवार. उस दिन शांताराम जी बहुत ख़ुश थे, चारोँ ओर हाथ फैलाते वह बोले: ‘यह देखते हो, अरविंद, मेरी अपनी कमाई का वैभव. यह सब मेरी माया है. अन्य फ़िल्म वाले मुझ से भी ज़्यादा कमा चुके हैँ. लेकिन, मुझ मेँ और आम फ़िल्म वाले मेँ एक मूल अंतर है. वे कमाने के लिए फ़िल्म बनाते हैँ. मैँ अपनी बात कहने के लिए, अपनी पसंद की कला सब के सामने लाने के लिए फ़िल्म बनाता हूँ. मैँ ने कभी वह फ़िल्म नहीँ बनाई, जो मार्केट की माँग पूरी करने के इरादे से बनी हो. लोगोँ को मेरा काम पसंद आया तो मुझे पैसा मिला. मैँ ने वह पैसा सँभाल कर रखा. यह सब उसी का फैलाव है.’ जो बात मुझे समझ मेँ आई वह यह थी – हर सच्चा कलाकार अपने को अभिव्यक्त करने के लिए काम करता है.

-

1973 तक मुझे बंबई मेँ दस साल हो चुके थे. फ़िल्म पत्रिका माधुरी आरंभ करने से पहले मैँ सरिता कैरेवान मेँ कला, मंच और फ़िल्म समीक्षाएँ करता रहा था. सरिता मेँ मैँ एक सामाजिक दृष्टिकोण से जुड़ा था. वह मेरा अपना घर था, मेरा स्कूल, मक़तब, गुरुकुल.

माधुरी मेँ पत्रकारिता मेँ कुछ सीखने के नए अवसर मिले. राज कपूर, बिमल राय, हृषीकेश मुखर्जी, बी.आर. चोपड़ा, ताराचंद बड़जात्या जैसोँ से उन की कला, प्रेरणा, दृष्टिकोण समझने का दुर्लभ अवसर मिला. गीतकार शैलेंद्र जैसा बड़ा भाई मिला. नौशाद, शचिन देव बर्मन, ख़ैयाम, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से जाना कि फ़िल्मी और शास्त्रीय संगीत मेँ मूलभूत अंतर क्या है. मुझे लगता था कि मैँ कुछ सार्थक जीवन बिता रहा हूँ. फिर भी सरिता जैसे सामाजिक दायित्व से अपने को दूर पाता.

निर्देशक मृणाल सेन

तभी हिंदी मेँ कला फ़िल्मोँ का आंदोलन शुरू हुआ. मृणाल सेन जैसे लोग नई क्रांति लाते नज़र आए. मैँ पूरी तरह उस आंदोलन से जुड़ गया. यहाँ तक कि उसे समांतर सिनेमा का नाम भी मैँ ने दिया. माधुरी ऐसी फ़िल्मोँ की मुखपत्रिका बन गई. पर मैँ यह भी महसूस करता था कि ये लोग नारेबाज़ी मेँ खोए हैँ. उन की बातेँ और उन के उद्देश्य तकनीकी और सैद्धांतिक ज़्यादा हैँ, सामाजिक कम. कहीँ कुछ कमी है. ख़्वाजा अहमद अब्बास की कहानी पर राज कपूर फ़िल्म बनाते हैँ, तो अच्छी तो होती ही है, रोचक भी और सफल भी. अब्बास अपनी कहानी को फ़िल्माते हैँ, तो परिणाम होता है अरोचक और असफल. शैलेंद्र जी की तीसरी क़सम बनने और पिटने की प्रक्रिया मैँ ने देखी और समझी थी.

माधुरी व्यावसायिक फ़िल्म पत्रिका भी थी. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रूमानी क़िस्से हम नहीँ छापते थे. पर अजीब सी ऊब होने लगी थी. मैँ सोचता अकसर अठारह घंटे प्रति दिन व्यस्त रहने के बाद मेरी अपनी उपलब्धि क्या है? मात्र यही कि मैँ ने यह पार्टी अटैंड की, वह प्रीमियर देखा.

क्योँ? किस लिए? कब तक?

क्योँ? किस लिए? कब तक?

क्योँ? किस लिए? कब तक?

यही सवाल मुझे मथने लगे. पूरे साल डेढ़ साल हर महीने. मन का हाहाकार तेज़ होता गया. निरर्थकता बोध ने मुझे पूरी तरह ग्रस लिया.

तब 26 दिसंबर 1973 की रात. हम लोग किसी पार्टी से देरी से लौटे थे. मेरी आँखोँ मेँ नीँद नहीँ थी. मन वितृष्णा से भरा था. देर देर तक यह जागना – किस लिए? मन मेँ वह सपना फिर कौँधा… हिंदी मेँ थिसारस का सपना. उस किताब का सपना जो मैँ सोचता था कभी न कभी कोई दूसरा बनाएगा. वह दूसरा अभी तक नहीँ आया था. अभी तक किसी ने वह बनाई नहीँ थी. हिंदी मेँ उस जैसी किताब की कमी अखरने वाली थी. उस रात मुझे कुछ ज़्यादा ही अखर रही थी. तभी विचार कौँधा:

किसी ने वह किताब नहीँ बनाई, तो मतलब है – मैँ ही वह किताब बनाने को पैदा हुआ हूँ. सपना मेरा है. कोई ग़ैर क्योँ पूरा करेगा मेरा सपना! सफ़र मेरा है, मुझे ही तय करना होगा!

रात भर मैँ अनोखी प्रसन्नता से भरा रहा. और…

-

27 दिसंबर 1973 की सुबह बंबई की मालाबार हिल की ऊँचाई पर पानी की टंकी पर बने अनोखे हैंगिंग गार्डन मेँ कुसुम से मैँ ने अपने सपने की बात की. बुलंदी पर खड़े हो कर बुलंद बातेँ करने का, बड़ी योजनाएँ बनाने का बिल्कुल सही समय ऐसा ही होता है. ऊपर खुला आसमान फैला था. सामने दूर नीचे चौपाटी के समुद्र तट का विस्तार था. मैरीन ड्राइव के धनी आवासोँ की धनुषाकार क़तार थी. हम उन सब से ऊपर थे. वातावरण ने हमेँ नए रास्ते पर धकेलने की दुरभिसंधि कर रखी थी.

पहले फेरे मेँ मैँ ने कुसुम से मन की बात कही. मैँ ने यह भी साफ़ कर दिया कि हो सकता है इस काम के लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़े. आर्थिक तंगियोँ का सामना करना पड़ सकता है. अकसर वह तुरंत ‘हाँ’ नहीँ करतीँ. उस सुबह मेरी बात सुनते ही उन्होँ ने ‘हाँ’ कर दी. निश्चय ही उस दिन कुसुम की ज़बान पर सरस्वती विराजी थीँ. हम दोनोँ इस अहसास से ओतप्रोत हो गए कि हम कोई बड़ा काम करने जा रहे हैँ. चारोँ ओर हमेँ ऐडवैंचर पर निकलने का रोमांच और रोमांस दिखाई दिया.

पर मेरी उम्र, मानसिकता और परिस्थिति स्पेनी उपन्यास के पात्र डौन किहोटे[5] जैसे ऐडवैंचरिज़्म की नहीँ थी.

दूसरे फेरे मेँ हम ने अपने पक्ष के प्लस पाइंटोँ को गिना. दिल्ली मेँ माडल टाउन मेँ हमारा घर था. पिताजी, अम्माँ, छोटा भाई सुबोध सपरिवार वहाँ रहते थे. मकान का कुछ हिस्सा किराए पर हुआ करता था. अब वह ख़ाली हो गया था. हमेँ एक कमरा मिल सकता था. मकान मेँ एक मियानी भी थी. वहाँ हम किताब का काम लगा सकते थे.

तीसरे फेरे मेँ हम ने माइनस पाइंट गिने. हमारे दो बच्चे थे, जो पढ़ रहे थे. जानबूझ कर हम उन के जीवन को दाँव पर नहीँ लगाना चाहते थे. न ऐसा करने का हमेँ अधिकार था. हम पर कुछ कर्ज़ था. सन 1971 मेँ मैँ ने ऐंबैसेडर कार ख़रीदी थी. इंश्योरेंस आदि सब मिला कर बाईस हज़ार पड़े थे. सोलह हज़ार का ऐडवांस कंपनी से लिया था. बाक़ी छह हज़ार तत्कालीन जनरल मैनेजर डाक्टर तरनेजा की सिफ़ारिश से बंबई मेँ टाइम्स के वितरक से कर्ज़ लिया था. वह सब बोझ पूरी तरह उतरने का समय था अप्रैल 1978. तब बच्चे भी पढ़ाई की ऐसी स्टेज पर पहुँचने वाले थे कि हम शहर बदल सकेँ. सुमीत बारहवीँ पास कर लेगा. मीता आठवीँ. बचत के नाम पर पास मेँ कुछ नहीँ था. कुछ कंपनियोँ मेँ हम ने पैसा सूद पर लगा रखा था. वह न के बराबर था. आत्मनिर्भर होने के लिए हमेँ कुछ करना होगा – यह अप्रैल 1978 तक करना होगा.

चौथा फेरा इस की उधेड़बुन मेँ बीता. हमेँ ख़र्चा तत्काल कम करना होगा. अब तक छोटे मोटे ख़र्चों की फ़िक्र हम नहीँ करते थे. अब हाथ खीँचना होगा. बचत बढ़ानी होगी. घर रईसोँ की बस्ती नेपियन सी रोड पर ज़रूर था, क्योँ कि कंपनी से मिला था, पर हम रईस नहीँ थे. सन 45 से तब तक मेरा जीवन कभी दफ़्तर से ऐडवांस चुकाने मेँ, कभी किसी ज़रूरी काम के लिए, जैसे माडल टाउन मेँ मकान बनाने के लिए, जो उधार लिए गए थे, वही उतारने मेँ बीता था. अब कोई कर्ज़ा नहीँ था. घर मेँ साज़ सामान नहीँ के बराबर था. सोफ़ा सैट तक नहीँ था. हम वह ख़रीदने वाले थे. अब नहीँ ख़रीदेँगे. इस तरह का कोई बड़ा ख़र्च अब हम नहीँ करेँगे. बचत बढ़ाने के तरीक़े सोचे गए. प्राविडैंट फ़ंड के नाम पर तनख़्वाह का दस प्रति शत कटता था. फ़ैसला लिया गया कि अब से बीस प्रति शत कटवाया जाए. आज दफ़्तर पहुँचते ही पहला काम इस की अर्ज़ी देने का करूँगा. हमारा लक्ष्य कुल दो लाख रुपए था. यह किसी तरह पूरा नहीँ हो रहा था. जोड़ तोड़ कर के बात नहीँ बनी, तो सोचा कि पूरी रक़म एक साथ हाथ मेँ होना ज़रूरी नहीँ है. ग्रेचुइटी से मिलने वाली संभावित राशि इस मेँ जोड़ दी जाए… तो चलो, जैसे तैसे दो लाख हो जाएँगे. किसी तरह दिल्ली मेँ थोड़ा बहुत काम भी कर लेँगे… शायद कहीँ से कोई अनुदान मिल जाए. फिर तो…

यूँ भी – मैँ ने अनुमान लगाया था कि हम दोनोँ मिल कर किताब दो साल मेँ बना लेँगे. दो साल गुज़ारने लायक़ क्षमता तो हम मेँ होगी ही. बाद मेँ तो रायल्टी मिलती रहेगी!

पाँचवाँ फेरा. इस मेँ हम ने यह सोच विचार किया कि किताब के लिए क्या तैयारियाँ करनी होँगी, और कैसे अप्रैल 78 तक हम अपने आप को आवश्यक उपकरणोँ से लैस कर लेँगे. संदर्भ ग्रंथ ख़रीदने होँगे. अभी तो बँधी आय है, इसी मद मेँ ख़र्च करेँगे. काम कार्डों पर किया जाएगा. जैसे कार्ड चाहिएँ, वैसे मैँ डिज़ाइन कर के छपवा लूँगा. नौकरी छोड़ने से पहले सुबह शाम किताब पर काम कर के देखेँगे. जब पूरा अनुभव हो जाए, हाथ सध जाए, तभी दिल्ली जाएँगे. निश्चित तारीख़ तक यह सब हो जाएगा, और सारा काम हमारी योजना के अनुसार होगा, दो साल मेँ किताब तैयार होगी – हम ने पूर्णतः अपने को आश्वस्त कर लिया.

-

हैंगिंग गार्डन मेँ मायावी सुबह…

उगता मायावी चालाक सूरज पेड़ोँ की फुनगियोँ को और हमारे दृष्टिकोण को सुनहरी किरणोँ से रंग रहा था. राह के गड्ढोँ और काँटोँ को हमारी नज़रोँ से ओझल कर रहा था. कभी कभी आदमी को ऐसे ही छलिया सूरजोँ की ज़रूरत होती है. ऐसे सूरज न उगेँ, तो नए प्रयास शायद कभी न होँ. हमेँ सारा भविष्य सुनहरा लगने लगा. ख़ुशी ख़ुशी हम लोग माउंट प्लैज़ेंट रोड के ढलान से उतर कर नेपियन सी रोड पर प्रेम मिलन नाम की इमारत मेँ सातवीँ मंज़िल पर 76वेँ फ़्लैट पर लौट आए. मैँ दफ़्तर जाते ही प्राविडैंट फ़ंड की राशि बढ़वाने वाले आवेदन का मज़मून बनाने लगा…

(अरविंद कुमार)

[1] बाद मेँ यह झंडेवालान पर रानी झाँसी रोड पर नई आलीशान बिल्डिंग मेँ चला गया था.

[2] उस की अंतिम इच्छा मैँ अभी तक नहीँ भूल पाया – ‘एक पैसे की मिठाई की गोली.’

[3] यहाँ तात्पर्य स्वयं ताऊजी से नहीँ था. उन की ईमानदारी जगजानी थी.

[4] यह कालिज रीडिंग रोड पर हारकोर्ट बटलर हाई स्कूल के कमरोँ मेँ शाम को पाँच बजे से रात के दस साढ़े दस बजे तक लगा करता था. कोई कोई क्लास रात के ग्यारह बजे समाप्त होती थी (जैसे मेरी ‘इतिहास’ की क्लास).

[5] Don Quixote. (/ˌdɒn kiːˈhoʊtiː/; Spanish: [ˈdoŋ kiˈxote], The Ingenious Gentleman Don Quixote of La Mancha (Spanish: El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha) by Miguel de Cervantes Saavedra; two volumes (1605 and 1615).

Comments