हिंदी ही क्या संसार की किसी भी भाषा मेँ पूर्णकालिक लेखन के सहारे आर्थिक स्वावलंबिता केवल कुछ ही के लिए संभव है. अँगरेजी मेँ, यूरोप के संपन्न देशोँ की भाषाओँ मेँ, ऐसे स्वतंत्र लेखकोँ की संख्या हमारे मुक़ाबले अधिक होती है. लेकिन कितनी? दसियोँ हज़ार मेँ एक दो… अधिकांश लेखक तो बस कोशिश करते रहते दिखाई देते हैँ कि कोई प्रकाशक या पत्रपत्रिका उन के लिखे को पाठक के सामने लाने को राज़ी हो जाए. मैँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ–रीडर्स डाइजेस्ट के कई यशस्वी संपादक रिटायर होने के बाद कोई भी रचना किसी प्रकाशक को नहीँ बेच पाए.

हाँ, यह बात ज़रूर है कि रचना छपने पर विदेशी लेखकोँ को इतना पारिश्रमिक ज़रूर मिल जाता है कि एक दो महीने उस पर गुज़ारा कर सकेँ. वहाँ लेखन एक हद तक व्यवसाय बन चुका है. लेकिन प्रकाशनालय लेखक से सीधे बात करना पसंद नहीँ करते. पहले लेखक को एक एजेंट खोजना पड़ता है. प्रसिद्ध लेखकोँ के एजेंट तो किसी नए लेखक से बात तक नहीँ करते. विश्वास न हो तो आप इंटरनैट पर लिटरेरी एजेंटोँ के पते या संपर्क सूत्र खोजिए. या प्रकाशकोँ से सीधे संपर्क साधने की कोशिश कीजिए. अपनी रचना के इंग्लिश अनुवाद के लिए या किसी इंग्लिश रचना के ही लिए. कई प्रकाशकोँ की साइट पर लिखा मिल जाएगा–write for us. यहाँ तक तो बात ठीक है. लेकिन आगे बढ़िए… आटे दाल का भाव पता चल जाएगा.

एक बात और है… आजकल विदेशोँ मेँ प्रकाशनालय उपन्यास आदि की योजना कुछ इस तरह बनाते हैँ, जैसे फ़िल्म प्रोड्यूसर किसी फ़िल्म की प्लानिंग करते हैँ. वे चाहते हैँ कि उन के लिए रचना लिखने से पहले लेखक एक प्रस्ताव भेजे—उस मेँ विषय का, कथावस्तु का उल्लेख हो, साथ ही नमूने के लिए एक दो चैप्टरोँ का ड्राफ़्ट हो. प्रस्ताव मेँ यह भी बताना होता है कि रचना का पाठक वर्ग क्या होगा, वह वर्ग कितना बड़ा है, किस तरह उस विशिष्ट पाठक को अपील करेगा. विचार पसंद आने पर संपादन विभाग को कोई व्यक्ति आप से संपर्क करेगा, आप के साथ चर्चा कर के रचना को आगे बढ़वाएगा. ऐसा नहीँ है कि जो आप ने लिख दिया वह वैसा ही छप जाएगा. संपादन विभाग उस मेँ फेर बदल करेगा. आप की राय माँगेगा, और सहमति होते रहने पर ही रचना आगे बढ़ेगी. (ख़ुशवंत सिंह ने ग़ालिब के अपने अँगरेजी अनुवाद के रिलीज़ समारोह मेँ कहा कि जब वह संपादन विभाग की माँग पर बार बार सुधार करते तंग आ गए तो कहना पड़ा–बस, अब और नहीँ. छापना है तो छापो वरना…!)

यह तो हुई आज विदेशोँ के बारे मेँ मोटी मोटी बातें. अब मैँ हिंदी पर आना चाहता हूँ, और इंग्लिश और हिंदी की पारस्परिक तुलना करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ… कुछ निजी अनुभवों के आधार पर, कुछ मित्रों द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर…

सरिता का प्रकाशन 1945 मेँ शुरू हुआ था. उन दिनोँ मैँ वहाँ छापेख़ाने मेँ काम करता था. पर मुझे पता था कि वहाँ हर लेख कहानी आदि के स्वीकृत होते ही 75 रुपए का अग्रिम पारिश्रमिक दे दिया जाता था. 1950 तक मैँ उस के संपादकीय विभाग मेँ आ चुका था. लिखना शुरू कर रहा था. मेरा पहला लेख दैनिक हिंदुस्तान के रविवासरीय अंक मेँ छपा था. लंबे लेख का पारिश्रमिक मिला दस रुपए! मैँ ने एक बहुत लंबा लेख लिखा जो कलकत्ता से छपने वाले एक लोकप्रिय दैनिक मेँ भेजा. लेख उस के संपादकीय पेज पर संपादकीय के अलावा जितनी भी जगह थी उस को घेरता हुआ दो अंकोँ मेँ छपा. कुल पारिश्रमिक सात रुपए! मुझे तारे ज़मीन पर दिखाई देने लगे. या कहेँ तो दिन मेँ तारे नज़र आने लगे. यह सही है कि मैँ ने लिखना नहीँ छोड़ा. पर बड़ा लेखक तो कभी नहीँ बन पाया, न कभी बन सकता हूँ, क्योँकि मैँ समझता हूँ मुझ मेँ वह नहीँ है जो महान लेखकोँ मेँ होता है. यूँ भी मैँ पत्रकारिता मेँ था, लिखने की उमंग आधी तो संपादन मेँ चुक जाती थी. पत्रकार के रूप मेँ मैँ जाना जाता रहा हूँ. जहाँ भेजूँ रचनाएँ छपती रही हैँ. (उस ज़माने मेँ, जब हर दैनिक मेँ कोई योजनाबद्ध लेख छापने की परंपरा नहीँ थी. आज तो प्रसिद्ध फ़्रीलांसरोँ की स्वतंत्र अयाचित रचनाओँ के लिए किसी हिंदी और इंग्लिश दैनिक मेँ जगह नहीँ है.)

सरिता मेँ पारिश्रमिक अच्छा मिलता था. अँगरेजी के कैरेवान मेँ भी. लेकिन इतना कभी नहीँ था के कोई लेखक उस पर महीना भर गुज़ारा कर सके. और किसी एक लेखक की कितनी रचनाएँ कितनी फ़्रीक्वैंसी से छप सकती थीं! इस का सीधा अर्थ है कि पूर्णकालिक लेखन तब नहीँ था. अब भी संभव नहीँ है—जब कि हिंदी मेँ भी पारिश्रमिक की राशि बढ़ी है.

यहाँ पत्रपत्रिकाओँ मेँ इंग्लिश और हिंदी मेँ पारिश्रमिक मेँ भारी अंतर और उस के पीछे की मानसिकता का ज़िक्र करना आवश्यक है. मैँ जो उदाहरण दे रहा हूँ, वह किसी व्यावसायिक संस्थान का नहीँ है, भारत सरकार का है, जहाँ संपादकोँ को लागत पर आए ख़र्च की परवा नहीँ करनी होती. मेरे मित्र और लेखक द्रोणवीर कोहली ने मुझे बताया कि जब वे भारत सरकार के किसी पत्र मेँ संपादक बने जिस का इंग्लिश संस्करण भी छपता था, तो उन्हेँ यह जान कर भारी आश्चर्य हुई कि इंग्लिश मेँ कविता का पारिश्रमिक 75 रुपए था, और हिंदी मेँ कुल 7.5 रुपए. कोहली ने माथा पकड़ लिया. पता करने पर मालूम हुआ कि प्रकाशन आरंभ होने समय हिंदी संपादक महोदय ने हिंदी कवि के लिए इतनी ही (विशाल) राशि तजवीज़ की थी. सरिता के अतिरिक्त कोई और तो कविताओँ पर पारिश्रमिक देता ही नहीँ था.

यह है हिंदी वालोँ की मानसिकता, जो अपना और अपनी भाषा के लेखकोँ का अवमूलयन करते हैँ, जो हिंदी को दोयम दर्ज़े की भाषा और हिंदी वालोँ को दूसरे दर्ज़े का मानव मानते हैँ. यह है हमारी ग़ुलाम मानसिकता का अभी तक चलता आ रहा एक नमूना.

यह प्रश्न भी विचारणीय है कि अपनी साहित्यिक भड़ास निकालने के लिए जो साहित्यकार नामचीन पत्रिकाएँ निकालते हैँ, वे लेखकोँ को क्या दे रहे हैँ! कभी यही लोग कम पारिश्रमिक का रोना रोते थे, प्रकाशकोँ को शोषक बताते थे. और ख़ुद वे क्या कर रहे हैँ! लेखक से कहते हैँ कि पैसा है ही नहीँ. यह बात वे काग़ज़ विक्रेता से नहीँ कहते! अपने स्टाफ़ से नहीँ कहते (हाँ, साहित्य सेवा के नाम पर कम वेतन अवश्य देते हैँ) ! यह बात वे छापेख़ाने वाले से नहीँ कहते! मैँ ने देखा कि उन्हीं साहित्यकारोँ ने पत्रिका निकालते निकालते कारेँ ख़रीद ली हैँ! ऐश्वर्य का जीवन बिताते हैँ.

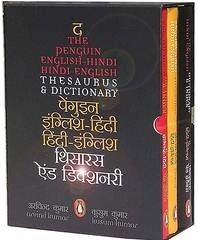

यही हाल हिंदी प्रकाशकोँ का है. उन के बारे मेँ आम विचार है कि वे रायल्टी देना नहीँ जानते. प्रसिद्ध कोशकार हरदेव बाहरी ने अपने बिकाऊ कोशोँ पर रायल्टी न मिलते देख कर हर नया कोश एकमुश्त बेचना शुरू कर दिया था. पर प्रकाशक उन्हेँ काफ़ी कम पैसा दिया करते थे. ऐसे प्रकाशक के यहाँ काम करने वाले मेरे मित्र ने बताया कि आजकल केवल हिंदी बिक रही है, और बाहरी के कोशोँ के संस्करण हर वर्ष साठ साठ हज़ार बिक जाते हैँ. लेकिन बेचारे बाहरी बाहरी ही रह जाते हैँ. टापते ही रहते हैँ! यही हाल प्रसिद्ध कोशकार बदरीनाथ कपूर का है. मैँ ने फ़ोन पर उन से बात की थी तो उन्होँ ने कहा कि एक प्रकाशक से उन्हेँ रायल्टी मिलती रहती है. पूछा तो बताया कभी 3, कभी 4 प्रतिशत! जिस कोश के निर्माण पर प्रकाशक ने एक पैसा नहीँ लगाया, जिस की रचना पर कपूर साहब ने कई बरस लगाए, उस पर कुल इतना! (मैँ अपने सौभाग्य का उदाहरण देना चाहता हूँ–समांतर कोश पर नेशनल बुक ट्रस्ट से मुझे 15 प्रतिशत मिलता है. हिसाब हर साल पूरा आता है. The Penguin English-Hindi/Hindi-English Thesaurus and Dictionary द पेंगुइन इंग्लिश-हिंदी/हिंदी-इंग्लिश थिसारस ऐंड डिक्शनरी के लिए तीन खंडों मेँ बड़े साइज़ के 3144 पेज वाली किताब का मूल्य 3,999.00 रुपए होने के कारण हमारा समझौता 10 प्रतिशत पर तय हुआ. लेकिन हर छठे महीने पूरा पक्का हिसाब चुकता हो जाता है.) हिंदी मेँ यह अपवाद ही है.

कोशोँ की बिकरी आजकल अच्छी ख़ासी होती है. लेकिन साहित्यिक रचनाओँ और उपन्यासोँ, कहानी संग्रहोँ की हालत बेहद ख़राब है. साहित्यकार होँ तो आप पूर्णकालिक लेखक हो कर गुज़ारा नहीँ सकते, नहीँ कर सकते! हाँ, भगवती बाबू, प्रेमचंद जैसे बिकाऊ लेखक हैँ तो प्रकाशक को झख मार कर अपनी जेब से कुछ झटकना होगा. प्रेमचंद जी तो प्रकाशक बन गए थे. जैनेंद्र जी ने भी यही किया. लेकिन वह ठहरे साहित्यकार! बिज़नेस कहाँ आती थी! मैँ ने देखा था कि वह मंत्रियोँ नेताओँ के सहारे अपनी किताबेँ सरकारोँ को बेच पाने की जुगाड़ मेँ लगे रहते थे. ऐसे हज़ारोँ उदाहरण हैँ.

यदि आप कवि हैँ तो हालत और भी ख़स्ता हो जाएगी. कारण — कविता की किताबेँ बेहद कम बिकती हैँ. टी एस ईलियट स्वयं चोटी के इंग्लिश कवि और प्रकाशक थे. उन का कहना था कि काव्य पुस्तकेँ मैँ केवल प्रतिष्ठा के लिए छापता हूँ.

यही कारण है कि आप को सभी साहित्यकार कुछ और करते मिलेँगे. अकसर तो पत्रकार बन जाते हैँ. पत्रकार बने तो साहित्य की तो हो गई छुट्टी! अंधा युग के लेखक भारती जी धर्मयुग का संपादक बनने के बाद कितना साहित्य लिख पाए! मेरी जानकारी मेँ उन की लंबी कहानी बंद गली का आख़िरी मकान अपवाद ही है. या फिर आप को फ़िल्मोँ की शरण जाना पड़ेगा. टीवी सीरियलोँ की तरफ़ मुँह करना पड़ेगा. सब से अच्छा विकल्प है विज्ञापन लेखक बन जाना. बड़ा मोटा माल मिलता है!

लेकिन जैसा साहित्यकार आप बने रहना चाहते हैँ, वह तो आप नहीँ ही रह सकते. अच्छा यह है कि साहित्यिकता बचाए रखनी है तो कोई ऐसा पूर्णकालिक धंधा अपना लें जिस मेँ आप की भड़ास कम न हो… इतिहास गवाह है कि संस्कृत, इंग्लिश आदि के कई क्लासिक लेखक या तो दरबारोँ मेँ थे, यो कोई काम करते थे. फिर भी उन्होँ ने लिखा, और यादगार लिखा.

आज ही http://arvindkumar.me पर लौग औन और रजिस्टर करेँ

©अरविंद कुमार

Comments