जितना सहज मैँ ने समांतर कोश बनाना समझा था, उतना सहज यह निकला नहीँ.

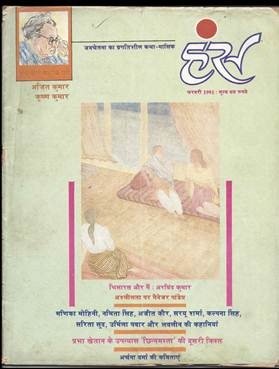

हंस – फ़रवरी 1991 अंक

हंस फऱवरी 1991 अंक का मुखपृष्ठ

पीटर मार्क रोजेट ने अपना अद्भुत अँगरेजी ग्रंथ थिसारस आफ़ इंग्लिश वर्ड्स ऐंड फ़्रेज़ेज़ क्लासिफ़ाइड ऐंड अरेंज्ड सो ऐज़ टु फ़ैसिलिटेट द ऐक्सप्रैशन आफ़ आइडियाज़ ऐंड ऐसिस्ट इन लिटरेरी कंपोज़ीशन सन 1852 मेँ प्रकाशित किया था. इस के प्रकाशन के एक सौ एक साल बाद 1953 मेँ इस से मेरा पहला साबक़ा पड़ा.

उन दिनोँ मैँ नई दिल्ली मेँ पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संध्याकालीन कैंप कालिज मेँ बीए का विद्यार्थी था. दिन मेँ सरिता कैरेवान पत्रिकाओँ के संपादकीय विभाग मेँ काम करता था. सरिता मेँ नौकरी तो मैँ ने पंदरह वर्ष की उम्र मेँ 1945 मेँ मैट्रिक पास करने के बाद ही शुरू कर दी थी. असली कारण था परिवार का आर्थिक संकट. लेकिन पिताजी ने मेरा दिल बहलाने के लिए कहा था कि वे मुझे दिल्ली प्रैस मेँ काम इस लिए दिलवा रहे हैँ कि छापेख़ाने का काम सीख लूँ. उन का कहना था कि आदमी के पास कोई हुनर हो तो जीवन भर आजीविका का भरोसा हो जाता है. अतः मैँ वहाँ पहली अप्रैल 1945 को डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर दाख़िल हुआ. छह महीनोँ बाद कंपोज़ीटर बना, फिर कैशियर और टाइपिस्ट. मेरे प्रूफ़ रीडर बनने के बाद संपादक विश्वनाथ जी के प्रोत्साहनोँ से मैँ सरिता का उपसंपादक बना.

-

विश्वनाथ जी के विरुद्ध पूरा हिंदी साहित्य और पत्रकार जगत कुछ न कुछ कहता रहता है. इस का एक कारण है सब से अलगथलग रहने की विश्वनाथ जी की प्रवृत्ति, और कई सालोँ से अपने कार्यालयोँ मेँ किसी को स्थायी नौकरी न देने की उन की नीति. कई अन्य कारण भी हैँ. लेकिन हिंदी पाठक वर्ग ने हमेशा विश्वनाथ जी का साथ दिया है. उर्दू सरिता और मुक्ता के अलावा जो भी पत्रिका उन्होँ ने प्रकाशित की, वह पाठकोँ मेँ पूरी तरह प्रिय हुई. इस के पीछे विश्वनाथ जी की पाठक की आवश्यकताओँ की एक सुचिंतित समझ है. जहाँ तक मेरा प्रश्न है, बाद मेँ उन से एक अत्यंत अप्रिय झगड़े के बावजूद, मैँ उन का चिर ऋणी रहूँगा[1]. हर नए क़दम नए पद के बाद मेरी आकांक्षाएँ बढ़ती गईं, और मेहनत कर के उन आकांक्षाओँ को पूरा करने के अवसर वे हमेशा मुझे देते रहे. उन के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से मैँ ने बहुत कुछ सीखा. और जो सब से बड़ी बात सीखी वह यह कि अगर प्रश्न सिद्धांत का हो, दिखावटी नहीँ बल्कि वास्तविक सिद्धांत का हो, तो झुको नहीँ, लड़ते रहो.

-

1949 से लगातार मैँ सायंकालीन संस्थानोँ मेँ पढ़ने लगा था. शायद मेरी इसी मेहनत से और नई चीज़ेँ जानने की उत्सुकता से प्रभावित हो कर विश्वनाथ जी मुझे नए नए काम करने के अवसर देते रहे. 1952 मेँ मैँ ने बीए मेँ दाख़िला लिया, विश्वनाथ जी ने मेरी पदोन्नति कर के मुझे हिंदी से अँगरेजी पत्रकारिता मेँ पहुँचा दिया. अब मैँ सरिता के स्थान पर कैरेवान के संपादकीय विभाग मेँ आ गया. 1954 मेँ अँगरेजी साहित्य के ऐमए मेँ दाख़िला ले लिया.

इन्हीँ दिनोँ की बात है जब रोजेट के थिसारस से मेरा प्रथम परिचय हुआ. थिसारस से परिचित होने का बिल्कुल सही समय यही था. अपने पेशे और अपनी पढ़ाई के लिए मुझे अँगरेजी शब्द संपदा बढ़ाने की नितांत आवश्यकता थी. अपने भाव व्यक्त करने के लिए हर दिन मुझे उपयुक्त शब्दोँ की आवश्यकता पड़ती थी.

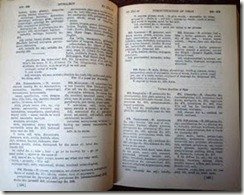

रोजेट के पुराने संस्करणोँ मेँ समान और विपरीत कोटियोँ के शब्द आमने सामने के कालमोँ मेँ छपते थे.

किसी के कहने पर मैँ ने थिसारस की एक प्रति ख़रीद ली. उस अत्यंत उपयोगी पुस्तक के दूसरे संस्करण का यह नया रीप्रिंट था. ढाई सौ तीन सौ के लगभग पृष्ठ रहे होँगे. पर्यायवाची और विपर्यायवाची शब्दोँ को एक साथ इकट्ठा किया गया था. और इस भावक्रम को बड़े नाटकीय ढंग से रखा गया था. परस्पर विपर्याय वाले शब्द समूह आमने सामने के दो कालमोँ मेँ इस तरह रखे गए थे कि मानो कौरव पांडव सेनाएँ आमने सामने मुक़ाबले के लिए खड़ी होँ. जो भाव एक दूसरे के विपरीत न थे, लेकिन इन पर्यायोँ और विपर्यायोँ से एक सीढ़ी हट कर थे, उन्हेँ पूरे पेज की चौड़ाई मेँ इन के ऊपर या नीचे छापा गया था.

अँगरेजी शब्द संपदा से कम परिचय वाले मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, जिसे हर समय शब्दोँ का उपयोग करना होता था, इस ग्रंथ की उपादेयता स्वत:सिद्ध थी. जब भी किसी भाव को व्यक्त करने वाला कोई शब्द पता न होता या याद न आ रहा होता, तो इस के सहारे मैँ तुरंत उस तक पहुँच जाता था.

पहले पहल मैँ समझा था कि यह ग्रंथ उन्हीँ लोगोँ के काम का है जो अँगरेजी भाषा कम जानते हैँ. काफ़ी उपयोग और ज्ञानवर्धन के बाद समझ मेँ आया कि वास्तव मेँ इस की उपादेयता उन लोगोँ के लिए और भी अधिक है जो अँगरेजी अच्छी तरह जानते हैँ, जो उस के शब्दोँ का मर्म पहचानते हैँ. वही लोग उसे और भी अच्छी तरह काम मेँ ला सकते हैँ जो किसी भाव की विभिन्न अर्थछवियोँ मेँ से अपनी वांछित अर्थछवि वाला शब्द तलाश रहे होँ. यह ग्रंथ किसी एक ही भाव की तमाम अर्थछवियोँ को अभिव्यक्त करने वाले शब्दोँ की पूरी क़तार सी खड़ी कर देता था. इस से भाषा प्रयोक्ता को अपनी बात बड़ी बारीक़ी से, पूरे सटीक ढंग से, लिखने की शक्ति मिलती थी. अँगरेजी कम जानने वाले हम जैसोँ को इंग्लिश शब्द संपदा से परिचित होने का अवसर तो मिलता ही था.

किसी एक शब्द समूह से आरंभ कर के मैँ खिलवाड़ सी करता एक से अनेक शब्दावलियोँ की सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता रह जाता, मानो साँपसीढ़ी का रोचक खेल हो, या कोई पियानो वादक अपनी उँगलियाँ कुदाता फँदाता पूरी सरगम से खिलवाड़ कर रहा हो.

मैँ समझ गया था कि थिसारस उन सब के हाथ मेँ एक सशक्त उपकरण है जो भाषा के प्रयोक्ता हैँ. यह उन की शब्द सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा देता है.

-

बार बार अँगरेजी थिसारस का प्रयोग कर के मन मेँ एक हीन भावना भी जाग जाती.

अकसर मन मेँ यह बात आती कि हिंदी मेँ भी ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए. सच तो यह है कि तब तक हिंदी मेँ कोई कामचलाऊ कोश भी नहीँ था. हमारे यहाँ थिसारस के निकटतम अगर कोई चीज़ थी, तो एक दो बड़े घटिया से पर्यायवाची कोश थे. लगता था कि किसी ने ख़ानापूरी करने के लिए अपनी कम याददाश्त के सहारे कुछ शब्द इकट्ठा कर के छाप दिए हैँ. अफ़सोस की बात यह है कि अब पैँतीस वर्ष बाद भी, 1991 मेँ, न तो कोई ऐसा हिंदी-हिंदी शब्दकोश है जो किसी आधुनिक समाज के सदस्योँ की आवश्यकताओँ को पूरा कर सके, न कोई हिंदी-अँगरेजी कोश. आज भी हमारे पास कोई संतोषजनक पर्यायवाची कोश तक नहीँ है. थिसारस जैसे ग्रंथ का होना तो बहुत ही बड़ी चीज़ है!

तो, उन दिनोँ अकसर मैँ सोचता, काश, हिंदी मेँ भी कोई थिसारस होता. मन मेँ यह बात तब कभी न आती कि मैँ स्वयं ऐसी रचना के निर्माण के लिए कुछ कर सकता हूँ. रोज़ीरोटी कमाने की समस्याएँ, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का सब से बड़ा बेटा होने के कारण उस के संचालन मेँ सहयोग की आवश्यकताएँ, नौकरी और पढ़ाई के साथ साथ सक्रिय राजनीति की व्यस्तताएँ क्या कम थीँ! (उन दिनोँ तक मैँ काँग्रेस छोड़ कर कम्यूनिस्ट पार्टी का उत्साही और सक्रिय सदस्य हुआ करता था[2].)

हाँ, मन मेँ यह आशा अवश्य रहती थी कि कोई न कोई प्रकाशक या महापंडित इस दिशा मेँ देर सबेर आवश्यक क़दम ज़रूर उठाएगा.

आज़ादी के पहले से ही हिंदी का नारा बुलंद होने लगा था. सरकारी सहायता से कोश निर्माण की ओर एक बिल्कुल नई शब्दावली की तलाश पर काम किया जाने लगा था. मुझे इस बात का पूरा विश्वास था कि इतनी बड़ी धनराशि का, जो हिंदी के नाम पर लगाई जा रही थी, शीघ्र ही सुपरिणाम निकलेगा और कोई न कोई अच्छा कोश और थिसारस पाठकोँ के हाथ तक पहुँच कर हिंदी के विकास का मार्ग प्रशस्त कर देगा. इसी आशा और विश्वास के साथ मैँ अपनी निजी ज़िंदगी जीने मेँ लगा रहा. तब से अब तक हिंदी मेँ बहुत काम हुआ है, हिंदी ने बड़ी तरक़्क़ी की है. लेकिन एक अच्छा कोश और एक अदद थिसारस मिलने की मेरी पुरानी आशा अब तक पूरी नहीँ हुई है. मेरी वह आशा दुराशा साबित हुई.

-

मेरे इंतज़ार को बीस बरस बीत चुके थे. वक़्त ने मुझे दिल्ली से मुंबई पहुँचा दिया था. सरिता कैरेवान से मुक्त हो कर अब मैँ मुंबई मेँ फ़िल्म पत्रिका माधुरी का संपादक था. मेरे संपादन मेँ इस का पहला अंक सुचित्रा नाम से गणतंत्र दिवस पर जनवरी 1964 मेँ प्रकाशित हुआ था. दस वर्ष तक इस का सफल संपादन करते रहने के बाद मुझे अपने जीवन की निरर्थकता का बोध होने लगा था. किसी भी पत्रिका के संपादन की अपनी व्यस्तताएँ होती हैँ. लेकिन फ़िल्म पत्रिका के संपादन की व्यस्तताएँ शायद कुछ अधिक ही होती हैँ. फ़िल्म निर्माताओँ निर्देशकोँ से लगातार मिलते रहना, उन की कला चेतना को समझने की कोशिश करना. फ़िल्म कलाकारोँ से मुलाक़ातोँ का सिलसिला. और फ़िल्मेँ देखना. इस के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की नवीनतम धाराओँ को भी समझने की कोशिश करना. अत: अनेक विदेशी फ़िल्मेँ देखना. गरज़ यह कि सुबह से देर रात तक व्यस्तताओँ का एक अटूट सिलसिला होता था.

दिन, सप्ताह और महीनोँ अत्यंत व्यस्त रहने के बावजूद जब कभी मैँ अपने कर्म की उपलब्धियोँ का लेखाजोखा करने बैठता, तो पाता दिन बीते जा रहे हैँ, जीवन रीता जा रहा है. मैँ अपने आप से पूछता: आख़िर फ़िल्म कलाकारोँ के जीवन से हर पखवाड़े पन्ने काले पीले करते रहने के अलावा मैँ समाज को क्या दे पा रहा हूँ? क्या यही सब करने के लिए मेरा जन्म हुआ है? क्या यह सब करना मेरी अपने जीवन की परिकल्पना है?

रात के शून्य मौन मेँ चीत्कार करता उत्तर मिलता: नहीँ.

जीवन मेँ एक भी दिन कभी मैँ ने अपने आप को फ़िल्म लेखक या निर्देशक के रूप मेँ नहीँ देखा था. कई लोगोँ ने उस राह पर जाने की सलाह भी दी. धन का और सुविधाओँ का प्रबंध करने के प्रस्ताव भी रखे. लेकिन मैँ जानता था कि फ़िल्म उद्योग मेरे लिए निजी अभिव्यक्ति का क्षेत्र कभी नहीँ हो सकता. मैँ उस के लिए नहीँ बना हूँ.

जीवन की रिक्तता का बोझ मुझ पर बढ़ता जा रहा था. पूरे एक साल मन ही मन यह बोझ मुझे सालता रहता…

फिर अचानक एक दिन या कहना चाहिए एक रात मुझे याद आया अपना वह इंतज़ार – हिंदी थिसारस का इंतज़ार, जो मैँ सोचता था कि कोई न कोई ज़रूर पूरा कर देगा.

उस रात अचानक मेरी समझ मेँ यह बात आई:

वह इंतज़ार कोई और पूरा नहीँ करेगा. कोई क्योँ करेगा पूरा वह इंतज़ार? वह इंतज़ार मेरा है तो मुझे ही पूरा करना होगा वह इंतज़ार.

इस के बाद निर्णय लेने मेँ देर न लगी. रात के मौन शून्य मेँ ही वह निर्णय हुआ. सुबह की सैर पर उस पर मुहर लग गई…

हम ने सुनिश्चित योजनाएँ बनाना शुरू किया. पहले यह देखा गया कि बच्चोँ की पढ़ाई के दृष्टिकोण से नगर परिवर्तन हमेँ कब सुविधाजनक होगा. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए हमेँ अभी से कितनी बचत किस तरह करनी होगी – आख़िर हम किसी के आश्रित बन कर जीना नहीँ चाहते थे. कार के कर्ज़ की क़िस्तेँ कब पूरी होँगी? किस वर्ष प्राविडैंट फ़ंड से हमेँ कितना रुपया मिलेगा? उस वर्ष ग्रेचुइटी कितनी मिलेगी? घर ख़र्च मेँ कटौती कर के हम कितना धन और बचा सकते हैँ? इन सब बातोँ का कुल जमा जोड़ इतना निकला कि 1978 के स्कूली वर्ष के प्रारंभ मेँ हम दिल्ली जा सकते हैँ.

तब तक चार से कुछ कम साल बाक़ी थे. इस बीच सुबह शाम दफ़्तर से पहले और बाद मेँ थिसारस पर काम करने का निर्णय लिया गया. काफ़ी सामग्री इकट्ठी करनी थी. अनेक संदर्भ ग्रंथ ख़रीदने थे. कार्ड बनवाने थे.

—

नासिक में गोदावरी घाट

नासिक नगर मेँ टाइम्स आफ इंडिया का एक बंगला हुआ करता था. यह उच्च कर्मचारियोँ के लिए गैस्ट हाउस के तौर पर काम आया करता था. मुझे और मेरे परिवार को नासिक शहर बहुत पसंद था. कई बार हम उस गैस्ट हाउस मेँ एक दो सप्ताह छुट्टियाँ बिताने गए थे. अप्रैल 1976 मेँ हम लोग अपनी कार मेँ बहुत सारे संदर्भ ग्रंथ और कार्ड लाद कर वहाँ पहुँच गए. अगले दिन उन्नीस तारीख़ को सुबह सात आठ बजे हम सब ने गोदावरी नदी मेँ स्नान किया. वहीँ ताँबे के एक लोटे पर तारीख़ खुदवाई. बंगले पर आ कर मैँ ने थिसारस पर काम शुरू कर दिया. मई 1978 तक मुंबई मेँ अंशकालिक स्तर पर हम लोग – यानी मैँ और मेरी पत्नी कुसुम – यह काम करते रहे.

कई लोगोँ ने सद्भावनापूर्ण सलाह दी कि मुझे इस काम के लिए कहीँ से अनुदान या सहायता लेनी चाहिए. शुरू शुरू मेँ, दिल्ली आने से पहले, मैँ ने एक दो जगह कोशिश भी की. कहीँ से कुछ मिलने की संभावना बनती नज़र नहीँ आई. या तो लोग जानते नहीँ थे कि थिसारस क्या होता है और हिंदी मेँ उस की आवश्यकता क्योँ है, या वे कुछ दे नहीँ सकते थे, या वे देना नहीँ चाहते थे. उन मेँ से कई बड़े नाम हैँ. सच बात तो यह है कि हिंदी मेँ आप कोई काम करने निकलेँ और उस के लिए किसी से कोई सहायता, विशेषतः आर्थिक सहायता, माँगेँ तो लोग आप को भिखारी से अधिक कुछ नहीँ समझते. वे समझते हैँ कि यह सहायता आप अपने निजी जीवन के लिए माँग रहे हैँ.

सरकारी संस्थानोँ से तो सहायता की अपेक्षा करनी ही नहीँ चाहिए. ऐसी सहायता या तो राजनीतिक दबाव के आधार पर मिलती है या… जो दिग्गज सहायता देने वाले संस्थानोँ मेँ संस्थापित हो जाते हैँ, वे चाहते हैँ कि उन की ख़ुशामदेँ की जाएँ, दिनरात उन के पास जा कर जीहुज़ूरी की जाए. वे यह भी चाह सकते हैँ कि उन की सहायता से प्राप्त टुच्ची सी धनराशि के बदले मेँ उन का नाम भी इस काम के लेखकोँ मेँ या सहायकोँ मेँ जोड़ दिया जाए. और ऊपर से वे कोई क्लर्कनुमा निरीक्षक आप की छाती पर मूँग दलने के लिए बैठा देँगे जो आप के कार्य की ‘संतोषदायक’ प्रगति पर उन को रिपोर्ट देता रहे.

और हिंदी मेँ कोई ऐसा प्रकाशक है नहीँ जो किसी ऐसे काम की व्यावसायिक संभावनाओँ की परिकल्पना कर के उस के निर्माण पर पूँजी लगाने को तैयार हो सके, और दीर्घकाल तक मुझ जैसे किसी को पैसा देता रहे. मुझे न दे न सही, अपनी ओर से किसी हिंदी प्रकाशक ने किसी अन्य के द्वारा कोई अच्छा कोश या थिसारस बनवाने की पेशकश की हो – ऐसा मैँ ने अब तक नहीँ सुना है.

-

अपनी योजना के अनुसार 1978 की मई मेँ हम दिल्ली आ गए. आते ही मानो व्यवधानोँ की और संकटोँ की बरसात हो गई. सिर मुँडाते ही ओले पड़ने वाला मुहावरा मैँ ने जानबूझ कर इस्तेमाल नहीँ किया, क्योँ कि हम पर मुसीबत बरसात बन कर आई थी.

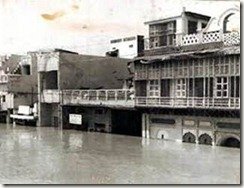

माडल टाउन दिल्ली मेँ सितंबर 1978 की बाढ़. हमारा घर सात फ़ुट तक पानी मेँ डूब गया था.

अनपेक्षित आर्थिक दायित्वोँ और कठिनाइयोँ से जूझने की योजनाएँ हम बना ही रहे थे कि उसी वर्ष हमारे घर माडल टाउन मेँ वर्षा बाढ़ बन कर आ उमड़ी. घर गृहस्थी का सारा सामान बाढ़ मेँ ख़राब हो गया. बचा केवल थिसारस का सामान, जो सौभाग्यवश एक मियानी मेँ सजाया गया था. वहाँ तक बाढ़ का पानी नहीँ पहुँच पाया. (पौराणिक कथा लेखक लिखते कि यमुना मेरे काम के चरण छू कर वापस लौट गई.) मैँ ने इसे नियति का संकेत समझ कर स्वीकार किया. बाढ़ मेँ मेरा भूतकाल बह गया था. सामने बचा था संपूर्ण भविष्य.

आर्थिक समस्याओँ से निपटने के लिए मित्र बालस्वरूप राही के संपादन मेँ नए रूपरंग और विषयावली मेँ निकलने वाली माया पत्रिका मेँ एक फ़ीचर लिखना शुरू किया और माधुरी मेँ फ़िल्म समीक्षाएँ. लेकिन उस मेँ काफ़ी समय खपाना पड़ता था, जो थिसारस के काम मेँ बाधा का काम करता था.

समस्याएँ यहीँ समाप्त नहीँ हुईं. एक के बाद एक नई उलझनेँ और रुकावटेँ पेश होती रहीँ. उन का ब्योरा लंबा और आप के लिए उबाऊ है. उन मेँ शामिल हैँ – निवास स्थान का परिवर्तन, पाँच साल तक सर्वोत्तम रीडर्स डाइजेस्ट का संपादन करने की मजबूरी, उस के बाद परिवार मेँ अनेक लंबी बीमारियाँ और मृत्युएँ, और इन सब के बाद स्वयं मेरी दिल की बीमारी और आपरेशन. इन का ज़िक्र मैँ ने सिर्फ़ यह बताने के लिए किया है कि मुझे इस काम को पूरा करने मेँ इतनी देर क्योँ लग रही है. साथ ही मैँ यह भी कहना चाहूँगा जितना सहज मैँ ने इस काम को समझा था, उतना सहज यह निकला नहीँ.

(शब्दवेध से)

[1] अब विश्वनाथ जी हमारे बीच नहीँ हैँ. पर मेरे गुरु मेरे मन मेँ सजीव साकार हैँ. (अरविंद, मार्च 2015)

[2] आज मैँ पूरी तरह राजनीति से अलग हूँ. मेरी कोई राजनीति है तो वह है: हिंदी, हिंदी, हिंदी!

Comments